Das UniWehrsEL erreichte ein Leserbrief, in dem ein begeisterter Museumsbesucher uns vom Vergnügen mitteilt, das ihm die fesselnde Sonderausstellung „Plakatfrauen. Frauenplakate“ im Museum Wiesbaden bereitet hat. Er könne gar nicht anders, als seine Eindrücke mit uns zu teilen. Diese Ausstellung, die vom 11. Oktober 2024 bis zum 04. Januar 2026 zu sehen sei, böte einen tiefen Einblick in die facettenreiche Rolle der Frauen in der Plakatkunst und der Werbung des frühen 20. Jahrhunderts. Die gezeigten Plakate stammen aus der Privatsammlung Maximilian Karagöz.

Liebes Redaktionsteam des UniWehrsEL,

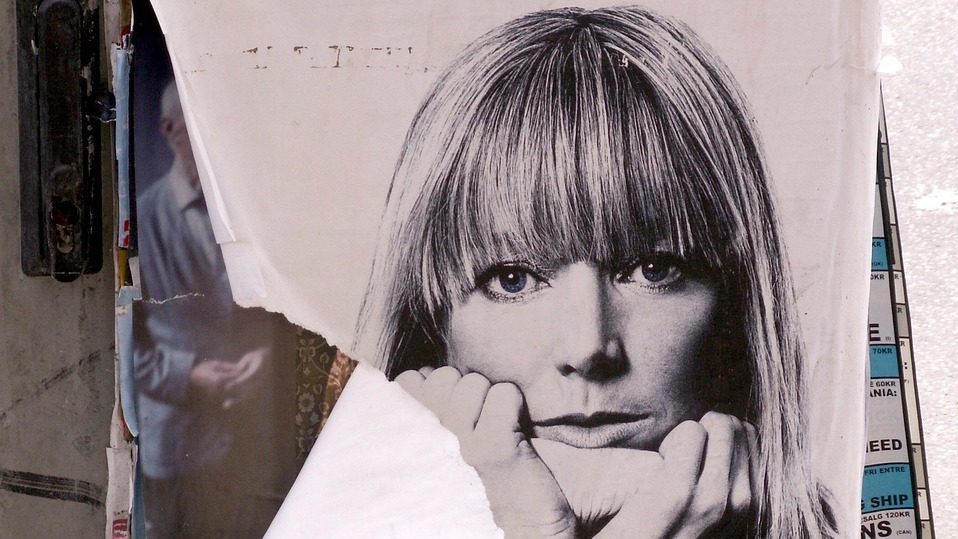

Beim Betreten der Ausstellung wird man sofort von der dichten Hängung der rund 70 Jugendstilplakate in den Bann gezogen. Die Anordnung erinnert an die Plakatierung auf Litfaßsäulen und Plakatwänden, was ein Gefühl von urbaner Lebendigkeit vermittelt. Die Plakate sind nicht nur Kunstwerke, sondern auch Zeitzeugen, die Geschichten erzählen – Geschichten von Frauen, die in einer von Männern dominierten Welt ihren Platz behaupteten.

Die Plakate zeigen verschiedene Arten von Frauen und deren Lebenswelten: Abbildungen des Konsums, Warenhäuser, neue Freizeitgestaltungen wie Rollschuhfahren und Skifahren. Die Werbung bildet Stereotype von Frauen ab und inszeniert verschiedene Konzepte des Weiblichen je nach Anlass. So wird beispielsweise der Traum vom Freiraum durch das Plakat „Strauß Salome“ für einen Theaterbesuch vermittelt, während andere Plakate sportliche Frauen als Tennisspielerinnen zeigen, die erwünschtes soziales Verhalten verkörpern.

Ein besonders interessantes Element ist das Spiel mit Mustern und Ornamenten, das die Plakate visuell ansprechend macht. Diese Gestaltungselemente sind nicht nur dekorativ, sondern spiegeln auch den kolonialen Zeitgeist wider, der in vielen der gezeigten Werke präsent ist. Die Plakate werben für Geschäfte, die in Wiesbaden ansässig waren, und zeigen, wie eng die lokale Wirtschaft mit der Werbung verknüpft war.

Die Macht der Bilder und die Sehnsucht nach Träumen

Die Plakatgestalter der Hochphase der Deutschen Plakatkunst (1900–1921) nutzten das Bild der Frau auf vielfältige Weise. Von der idealisierten Hausfrau bis zur verführerischen Femme Fatale – die Darstellungen sind sowohl ansprechend als auch provokant. Diese Bilder verkaufen nicht nur Produkte, sie wecken auch Sehnsüchte und Träume. Sie zeigen, wie Werbung die gesellschaftlichen Normen und Erwartungen formte und gleichzeitig die Grenzen dieser Normen aufzeigte.

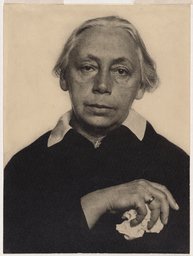

Besonders berührend fand ich die Plakate von Künstlerinnen wie Käthe Kollwitz und Änne Koken. Ihre Werke strahlen ein wachsendes Selbstbewusstsein aus, das in der damaligen Zeit revolutionär war. Diese Frauen traten nicht nur als Modelle auf, sondern als kreative Köpfe, die die Kunst des Plakatdesigns maßgeblich prägten. Ihre Entwürfe sind ein eindrucksvolles Zeugnis für die Emanzipation durch Plakatgestaltung.

Frauen in der Plakatkunst: Ein vergessenes Erbe

Die Ausstellung hebt hervor, dass es bereits um 1900 herausragende Gestalterinnen gab, die heute oft in Vergessenheit geraten sind. Die Werke von Wera von Bartels und Marguarite Friedlaender sind Beispiele für die kreative Kraft, die Frauen in einem von patriarchalischen Strukturen geprägten Berufsfeld entfalten konnten. Es ist ermutigend zu sehen, wie diese Künstlerinnen sich von den traditionellen, kunsthandwerklichen Unikaten abwandten und stattdessen großformatige Plakate schufen, die in hoher Auflage reproduziert werden konnten.

Ein weiterer faszinierender Aspekt der Ausstellung ist der Fokus auf den Wiesbadener Plakatgestalter Ludwig Hohlwein. Seine innovativen Entwürfe sorgten für Furore, doch die dunkle Wendung seiner Karriere, als er Aufträge für das Nazi-Regime annahm, wirft einen Schatten auf sein Erbe. Diese duale Betrachtung von Kunst und Ethik regt zum Nachdenken an und zeigt, wie eng Kunst und gesellschaftliche Verantwortung miteinander verknüpft sind.

Ein Diskurs über koloniale Prägungen

Die Ausstellung geht über die reine Betrachtung der Plakatkunst hinaus und thematisiert auch die kolonialen Einflüsse, die in vielen der gezeigten Werke sichtbar sind. Dies ist ein wichtiger Schritt, um den Diskurs über die kolonial geprägten Inhalte in der Kunst und Werbung voranzutreiben. Es ist unerlässlich, diese Aspekte zu beleuchten, um ein vollständiges Bild der damaligen Gesellschaft zu erhalten.

Die Plakate sind auffallend bunt und fröhlich gestaltet, mit exotischen Motiven, phantasievollen Vögeln, Szenen aus Theater und Varieté, vielen Blumen, Silhouetten von Frauenkleidern, Hüten und Kaffeeszenen. Die Frauen stehen im Mittelpunkt, umgeben von aufsteigendem Rauch von Zigaretten und leuchtenden Farben, die die Aufmerksamkeit des Betrachters fesseln. Große Schrift und ansprechende Gestaltung machen die Plakate zu einem wichtigen Kommunikationsmittel im 19. Jahrhundert.

Ein befremdlicher Aspekt der Ausstellung sind die Plakate, die zu Sammelaktionen aufrufen. So konnten Frauen ihre „ausgekämmten“ Haare spenden, um die Industrieproduktion für Dichtungen oder Treibriemen für U-Boote während des Ersten Weltkriegs zu stärken. Diese Aufforderungen zeigen, wie eng Werbung und gesellschaftliche Verantwortung miteinander verknüpft waren.

Insgesamt war mein Besuch der Ausstellung „Plakatfrauen“ ein emotionales und aufschlussreiches Erlebnis. Die Kombination aus beeindruckenden Kunstwerken und tiefgründigen Überlegungen zur Rolle der Frau in der Werbung macht diese Schau zu einem Muss für jeden, der sich für Kunst, Geschichte und die Rolle der Frauen in der Gesellschaft interessiert. Ich kann nur empfehlen, sich diese einzigartige Gelegenheit nicht entgehen zu lassen.

Dank an den Briefschreiber und das Bild von Josef Schilk auf Pixabay