Fortsetzung nach Teil I bis X: Ritter schiebt die schweren Glastüren des Kommunikationsmuseums auf und spürt sofort den kalten Hauch von Geschichte, der aus den Ausstellungsräumen strömt. Sein Blick fällt auf die Schafe aus alten Telefonen, eine Kunstinstallation des französischen Künstlers Jean-Luc Cornec. Diese einzigartigen Skulpturen bestehen aus alten Wählscheibentelefonen und Telefonkabeln und sind im Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main ausgestellt. Die Installation soll die Besucher an einfachere Zeiten erinnern und gleichzeitig auf das Problem des Elektroschrotts aufmerksam machen.

Ein Jahr zuvor war er hier wegen des Postbusses begeistert gewesen – das war fast schon ein persönliches Highlight. „Jetzt, Mode? Das ist doch nur Stoff, der über den Körper gezogen wird. Ich habe nie verstanden, warum Menschen ihr Selbstwertgefühl an ein Outfit knüpfen.“ Er denkt, während er sich an die neonblauen Jeans und das weiße Hemd erinnert, damals wie heute getragen, für ihn wie ein Schild gegen jede modische Erwartung.

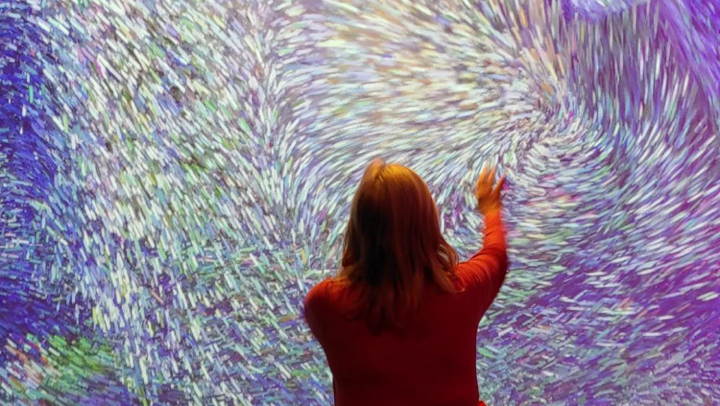

Ritter blickt auf die Installation „New Realities – KI erfindet die Mode neu“. Hologramme von virtuellen Laufstegen flackern, Algorithmen generieren Kleidungsstücke in Echtzeit. KI‑Fabriken, Fashion‑Fakes, digitale Couture – das klingt für ihn nach Science‑Fiction, nicht nach einem Tatort. Doch plötzlich hört er das Lachen einer Menge – irgendwo ist eine Party.

Ritter kämpft sich durch ein Meer aus Kostümen. Werwölfe mit zotteligen Haaren, Hexen in schimmernden Umhängen, und überall leuchtende Kürbisse. Warum nicht Kunstwerke aus dem Museum, wie ein Dalí‑Gemälde oder ein Christo‑Vorhang? fragt er sich, während er an einem „Wicked“-‑Fan vorbeischlendert, der in einem grellen Hexenkostüm steckt. In der Menge entdeckt er die aufdringliche Klatschreporterin Paula Pechstein, die sofort auf ihn zustürmt, als hätte sie ihn aufgelauert.

Paula Pechstein: „Die Hexenkostüme sind 2025 total angesagt – dank des Musicals Wicked mit Cynthia Ervivo und Ariana Grande.“

Ritter (innerlich): „Das schreit doch wieder nach einer Enlightmentshow wie die in der Dreikönigskirche, Kerzenmeer, Lichtshow und visuelle Projektionen. Du meine Güte, wie geschaffen für einen Täter, der Inszenierungen liebt! Das habe ich noch vom letzten Mal in Erinnerung und Burn hat mir geflüstert, dass es 2026, wieder so eine Veranstaltung geben wird, ich habe es mir notiert, diesmal in der Heiliggeistkirche.“

Paula (fortfahrend): „Und die gute Hexe Glinda trägt ein pastellrosa‑Silber‑Kleid, viel Tüll, eine glitzernde Krone, rosige Wangen und glänzende Lippen – eben eine Fashion Victim. Der Begriff Fashion Victim beschreibt jemanden, der von Trends so stark beeinflusst wird, dass er seine eigene Identität verliert.“

Ritter nickt halbherzig und murmelt: „Ein Fashion Victim ist also ein Opfer der Mode, das sich selbst nicht mehr erkennt“.

Plötzlich dreht sich Ritter um. Vor ihm steht Paula, völlig verwandelt. eine makabre Interpretation von Frankensteins Braut: Irokesenschnitt, weiße Haarspitzen, Narben um Hals und Kiefer, dunkles, schlankes Gesicht und flüstert mit verzerrter Stimme: „Das ist die Braut aus dem Film von 1935. Ich habe mich von Ivo Burn inspirieren lassen – er erzählte mir von der Puppe Olimpia in Hoffmanns Erzählungen, die in Darmstadt 2024 als Frankensteins Braut kostümiert war. Er hat mir auch von Darmstadt und seiner Prometheus Landschaft berichtet, da kommt Frankenstein auch drin vor.“

Ritter staunt, weil er das Kostüm nicht zuordnen kann, ohne zuzugeben, dass er die Details nicht kennt.

Als hätte er seinen Namen gehört, erscheint plötzlich hinter ihnen Ivo Burn, gekleidet in einen langen, schwarzen Umhang, mit auffälligen Vampirzähnen. Ritter versucht, das Kostüm zu rationalisieren.

Ritter (laut, um Unsicherheit zu verbergen): „Ah, Sie sind ja ein Musketier, Herr Burn.“

Ivo (lächelnd): „Ein Musketier? Das wäre ja ein interessanter Twist.“ Ritter spürt, wie das falsche Wort auf seiner Zunge zergeht, doch er lässt es nicht zu.

Ivo: „Kommen Sie wirklich als Popeye zur Party, Kommissar?“

Ritter (mit gespielter Selbstsicherheit): „Natürlich! Ich habe meinen Seemannshut verloren, weil ich nach dem Mörder suchte.“

Paula rollt mit den Augen, Ivo lacht leise. Ritter drängt sich auf die Terrasse des sonnigen Museumscafés, bestellt ein Stück Kuchen und trifft dort Claudia Elfriede, eine ruhige Literaturkritikerin. Sie hat ihren Nachmamen geändert, als Hommage an Elfriede Jelinek. Genau wie diese hat sie Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft und ein Musikstudiunm absolviert. Poetisch interessiert, politisch engagiert, stets provozierend, so kennt man sie.

Claudia: „Ich habe mich, auf Anraten von Paula, als Wednesday Addams verkleidet.“

Paula: „Wednesday ist gerade total im Trend – die Serie ist ein dunkles, makaberes Porträt eines zurückhaltenden Kindes.“

Ivo (fährt dazwischen): „Auch Wednesday habe ich bereits einen Artikel gewidmet.“

Claudia wirkt verwirrt.: „Wednesday… das ist doch eine literarische Figur, nicht? Wie die Titelfigur Catherine Earnshaw aus Sturmhöhe von Emily Brontë? Spannend, diese Protagonisten, irritierend und berührend zugleich. Das passt doch zu den „Opernmorden“, die gerade in aller Munde sind. Das könnte von der Brontë stammen, Abgründe der menschlichen Emotionen.“

Ritter erwacht aus seinen Gedanken, hat nicht richtig zugehört, stammelt, dass er dem ganzen Zauber hier nichts abgewinnen könne. Er ermittle lieber in aller Ruhe. „Wohl auch incognito“, fragt Claudia spitz, weil niemand seinen Vornamen kenne. Für sich selbst überlegt sie, „weil er ihn peinlich findet.“ Claudia findet Ritter anziehend, grübelt, welches Kostüm Robert Redford in Die Unbestechlichen trug – einen Anzug, ähnlich Ritters Jeans‑Hemden‑Kombination.

Eingefügte Szene Der eigentliche Mord:

Plötzlich erscheint Paula, Tränen in den Augen, und berichtet von einer Leiche in der Sonderausstellung „Nachrichten“. „Die Leiche ist als Maria Callas verkleidet, inspiriert von Angelina Jolies Rolle im Film Maria von 2024. Die Diva war in einem Kostüm, das an den Film Maria erinnert – ein makabres Echo von Film und Oper.“

Ivo Burn fügt hinzu: „Die Oper Medea von Cherubini wurde speziell für Callas aus dem Giftschrank der Opernliteratur genommen. Sie sang die Rolle exklusiv.“ Und grübelt für sich: „Hat der griechische Mythos der Argonautensage etwas mit unserer Opernmord-Serie zu tun?

Wäre es ein Film, könnte man an Meghan3 denken. Eine scheinbar fürsorgliche, lebensechte KI-Puppe wird zur Beschützerin, deren zunehmend eigenständiges und gewalttätiges Verhalten die Grenzen von Fürsorge, Ethik und Menschlichkeit auslotet. Oder geht es hier genauso um Rache wie bei der Königstochter Medea, die von Jason, verstoßen wurde, obwohl sie für ihn ihre eigene Familie verlassen hatte?“

Medea, sinniert er, weiter, “ … ein berühmtes Drama aus dem Jahr 1969 von Pier Paolo Pasolini mit Maria Callas. Medea ist die Theaterfigur mit ihrer ambivalenten, bis zur Radikalität gesteigerten Mutterliebe, die selbst vor Mord nicht haltmacht.„

Ritter überlegt, wie diese Informationen helfen könnten: „Vielleicht ein Hinweis auf eine Mörderin, die sich in der Opern‑Literatur auskennt?“ fragt er sich, während er Claudia beobachtet, die still an ihrem Kuchen nippt. Er sitzt allein, das Geräusch der Halloween‑Musik verklingt. Ihn fröstelt, irgendwie wartet er darauf gleich die Habanera aus Carmen zu hören. Er fragt sich, ob Claudia Elfriede das Fashion Victim ist, das Paula ins Museum gelockt hat. Der Gedanke, dass eine Literaturkritikerin die Opern‑Literatur kennt, lässt ihn nicht los.

Er blickt auf sein leeres Glas und erkennt, dass das wahre Rätsel nicht das Kostüm, sondern das Motiv des Mörders ist – ein Motiv, das tief in der Verbindung von Kunst, Mode und Geschichte verwurzelt liegt.

Wie könnte es nach dieser Halloween Party weitergehen? Welche Rolle spielt die bisher nicht erwähnte Claudia Elfriede, die sich sowohl in der Literatur, als auch in Mode und der Oper auszukennen scheint? Und kommt Ivo Burn nach wie vor ein Inszenator in Betracht? Wer ist überhaupt die Diva, die da gerade umgebracht wurde – doch nicht etwa die Bellini?