Liebesdrama und Politthriller zugleich, so beschreibt die Oper Frankfurt Händels „Giulio Cesare in Egitto„. Cäsar und Kleopatra begeneten sich im Jahr 48 v. Chr. in Alexandria. Beider Machtkampf, er um die Vorherrschaft in Rom, sie um den Thron von Ägypten (Egitto), entfaltet sich als dramatisches Beziehungsgeflecht um Liebe, Mord und Totschlag. Für einen Leser des UniWehrsEL hat der Besuch der Frankfurter Inszenierung von Nadja Loschky im November 2025 eindrucksvoll gezeigt, wie die Oper Giulio Cesare in Egitto die Anima als zentrales Motiv nutzt und zugleich das Spiegelbild der Seele offenbart.

Liebe Leser und Leserinnen des UniWehrsEL,

zu Beginn der Handlung kämpft Cleopatra mit ihrem Bruder Tolomeo um den ägyptischen Thron. Während Tolomeo auf rohe Stärke setzt – er lässt den Feind Cäsars hinrichten – vertraut Cleopatra auf die Macht der Verführung. Sie verkleidet sich als Hofdame Lidia und tritt Cäsar entgegen, ein geschicktes Täuschungsmanöver, das an das Chamäleon erinnert, das seine Farben wechselt, um zu überlisten.

Cäsar, ein stolzer Löwe, kommt 48 v. Chr. in Alexandria an, müde vom Krieg und auf der Suche nach Ruhe. In seiner inneren Welt entsteht ein Bild von Frieden, Geborgenheit und einem schützenden Garten, den er sich als Zufluchtsort vorstellt. Dieser innere Garten ist nicht nur ein Ort der Erholung, sondern das Symbol seiner Sehnsucht nach Harmonie, die im Kampf verloren ging.

Stellen Sie sich vielleicht, genau wie ich, den berühmten Anima-Garten des Universalkünstlers André Heller vor, der auf dem Gelände einer alten brachliegenden Rosenfarm in der Nähe von Marrakesch kreiert wurde, der ANIMA-Garten, eine bunte Fantasiewelt, in ein ‚müder Krieger‘ abtauchen und sich vollkommen verlieren kann.(diesen Traumgarten stellten wir auch im Beitrag Warum in die Ferne schweifen? – „Anima“, paradiesischer Zauber des Japanischen Gartens in Würzburg“ vor)

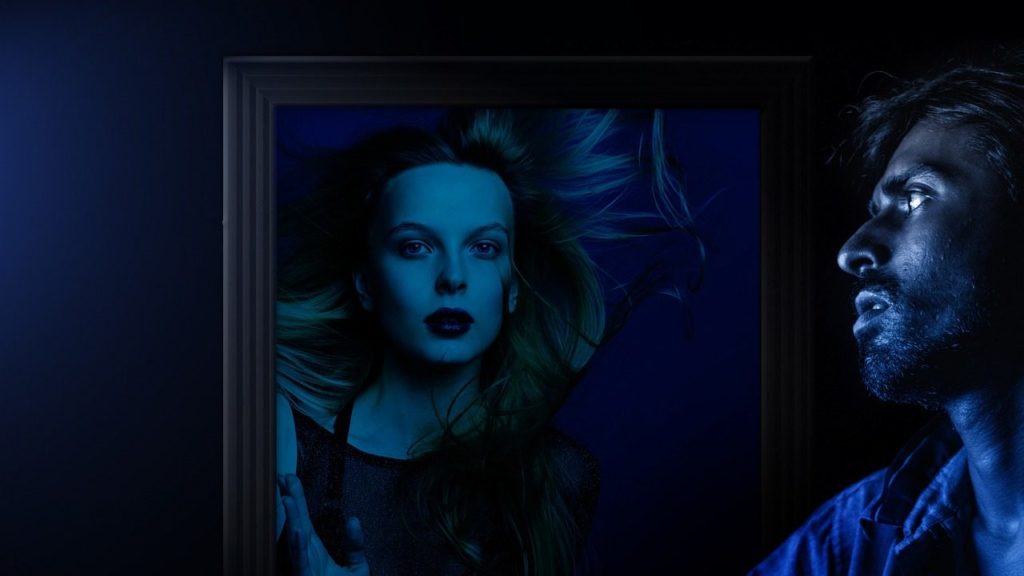

Cleopatra erkennt diesen Wunsch sofort. Sie nutzt die Maskerade, indem sie sich als Fee des Gartens präsentiert, fast wie eine lebende Statue, die den Traum Cäsars verkörpert. Durch ihr verführerisches Auftreten wird sie zum äußeren Spiegel seiner Anima, dem Seelenbild der Frau im Unbewussten des Mannes (einer der Archetypen nach C. G. Jung, von uns schon im Beitrag „Blühen“ beschrieben):

Sie bietet ihm genau das, wonach seine Seele verlangt – einen Ort der Stille, Schönheit und Geborgenheit.

Ein Wendepunkt in Cesars Leben ist die Begegnung mit Lidia, die in Wahrheit Cleopatra selbst ist. Cäsar ist von ihrer Schönheit hingerissen; sie gibt an, von edlem Blut zu sein und erzählt, dass Tolomeo sie um ihr Vermögen gebracht habe. Cleopatra nutzt ihre Anmut wie ein Pfau, der sein prächtiges Gefieder ausbreitet, um alle Blicke zu fesseln.

Auf ihren Wunsch hin lässt sie einen Zedernhain errichten, den Cäsar als Ort des Glücks ansieht. Cleopatra führt ihn dorthin, ihr Plan scheint zu funktionieren, bis Cäsars General Cuio auftaucht und warnt, man wolle Cäsar ermorden. In diesem Moment begeht Cleopatra den Fehler, ihre wahre Identität preiszugeben: Sie enthüllt, dass sie nicht nur ein Dienstmädchen, sondern die Herrscherin Cleopatra ist.

Die Enthüllung löst in ihr ein Gefühl aus, das an einen gefangenen Schwan erinnert – einst majestätisch, nun in Ketten und von Angst umgeben, weil ihr Bruder bereits gezeigt hat, wie brutal er gegen seine Feinde vorgeht. Als das Heer ihres Bruders besiegt wird, glaubt Cleopatra, Cäsar sei im Meer ertrunken. Dieser Bericht versetzt sie in entsetztes Entsetzen; sie wird in Ketten gelegt, ihr Herz schlägt wie ein gefangener Vogel, der nach Freiheit ruft.

Cleopatra selbst wandelt zwischen zwei Welten: einmal in einem klassischen, fast schon sakralen Gewand, das an die Gottheiten des Nils erinnert, dann wieder in einer üppigen Robe, die an die Opulenz eines heutigen ‚Red‑Carpet‑Events‘ erinnert. Jeder Wechsel ist ein Seelenstrip, der ihre innere Zerrissenheit zwischen Königin und Verführerin sichtbar macht.

Etienne Pluss’ Bühnenbild ist ein Betonbau, das die klassische Säulenarchitektur nachahmt, ohne je Marmor zu berühren. Die Kargheit der schmucklosen Säulen und die angedeuteten Friesen wirken wie ein leeres Blatt, das nur darauf wartet, von Licht und Schatten beschrieben zu werden. Joachim Klein wirft kühle, klare Lichtstrahlen über die Szene – ein chirurgischer Scheinwerfer, der jede Falte, jede Naht und jedes Detail in ein scharfes Schwarz‑Weiß‑Spektrum taucht.

In dieser fast monochromen Welt sind die wenigen Farbakzente besonders auffällig für den Zuschauer. Der blutrote Rumpf des enthaupteten Pompeius im ersten Akt reißt das Auge förmlich heraus und erinnert an die unausweichliche Gewalt, die hinter den politischen Intrigen lauert. Im zweiten Akt dagegen breitet sich eine grüne Oase aus – ein Sehnsuchtsort, in dem Cäsar und Cleopatra flüchtig nach Frieden und Liebe greifen.

Das Bühnenbild selbst ist aus der Zeit gefallen: Moderne Geräte – ein summender Kühlschrank, ein knisternder Heizkörper, scharfe Gewehre – stehen neben antiken Grundformen. Es ist, als würden die Gegenwart und Vergangenheit gleichzeitig aufeinandertreffen. Dieser Bruch erzeugt ein ständiges Wechselspiel, das das Publikum immer wieder neu herausfordert: Wer ist hier wirklich zu Hause – das alte Rom, das alte Ägypten oder das heutige Frankfurt?

Rina Spreckelmeyer hat die Kostüme zu einem wahren Stylemix gemacht. Die römischen Soldaten tragen dunkle, fast schon skulpturale Tuniken, doch an ihren Füßen knirschen moderne Kampfstiefel – ein knisternder Kontrast zwischen antiker Härte und heutiger Militärästhetik. Die Ägypter hingegen schweben in hellen Faltenröcken und Rüschenhemden, die mehr an ein barockes Ballett als an ein Wüstenvolk erinnern. Antike Zitate aus Säuleninschriften finden ihren Platz neben scharfen Schnitten moderner Businessanzüge – ein visuelles Wortspiel, das die Machtspiele der Charaktere sofort in den Blick rückt.

Wenig später stellt sich jedoch heraus, dass Cäsar gerettet ist und ihr zur Hilfe eilt. Gemeinsam überwinden sie die letzten Hindernisse: Tolomeo fällt, und Cleopatra wird zur Königin von Ägypten gekrönt. In der letzten Szene bekennen beide ihre Liebe zueinander – Cäsar, der einst ein müder Löwe war, findet in Cleopatra seine Anima, und Cleopatra, die wie ein Pfau ihre Schönheit und List einsetzte, erkennt, dass wahre Macht nicht nur in Täuschung, sondern in der Vereinigung zweier Seelen liegt.

Danke für den stimmungsvollen Beitrag an den Schreibenden und für die untermalenden Bilder an die Fotografen auf Pixabay, besonders an Bild von Sammy-Sander auf Pixabay