Rückblick Teil XII: Im Kommunikationsmuseum sei ein Mord geschehen, hatte die Klatschreporterin Paula Pechstein I. Burn und KK Ritter verkündet. Diesmal wurde eine, als Maria Callas verkleidete, Leiche gefunden, offensichtlich inspiriert von Angelina Jolies Rolle im Film Maria von 2024. Während I. Burn sein Hintergrundwissen um die Opern-Diva Maria Callas, ihrer Sprechrolle in Pasolinis Film mit inhaltlichem Europides-Mythos zum besten gibt, stellt Ritter den Zusammenhang her, zwischen dem Film „Medea“, dem Mord, der das Opfer wie eine Callas-Parodie aussehen lässt, und Pasolini, dem Inszenator und Regisseur im Film und hier beim Mord im Museum. Noch bevor er die Leiche und deren Inszenierung genauer betrachtet hat, überfällt KK Ritter ein Tagtraum, in dem Ivo Burn als „Dracula“, sein immer mehr erwachendes Misstrauen gegen ihn, und eine Brieftaube mit einer Botschaft eine entscheidende Rolle spielen.

Eingefügte Szene K. B.: Das Eintracht‑Museum – Atmosphäre und Ausstellungsstücke

Ritter’s Gedankennachklang (heute, beim Verlassen des Kommunikationsmuseums):

„Zwei Jahre ist es her, aber ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich Ivo Burn begegnete – inmitten der Eintracht‑Geschichte, umgeben von Trophäen und alten Trikots. Er war im Anzug, ich im Schal, und doch verband uns die gleiche Melodie. Wie verfahren dass ich diesen Kerl Ivo Burn nun wieder in mein gelassen habe, um an einer Aufklärung einer Mordserie Beistand zu leisten. Ich habe ihm vertraut. Es hilft nichts, ich muss Burn stellen und herausfinden, was er mit dem Fall zu tun hat, sonst kann ich nicht mehr ruhig schlafen.“

Ritter streift gedankenverloren durch den Eingangsbereich des Eintracht‑Museums, befindet sich in eibnem großzügigen, lichtdurchfluteten Saal, dessen hohe Decke von einer Reihe von Glasfenstern gekrönt wird, durch die das Frankfurter Stadtlicht hereinströmt. Auf dem Boden liegt ein dunkles, leicht glänzendes Fliesenmuster, das ihn an das klassische Schachbrett der Fußball‑Taktik erinnert.

Er streift linkerhand einen imposanten, aus Messing gefertigen Säulenbogen, an dem die ersten Vereinswappen von 1899 bis 1915 in Bronze eingraviert sind. Jede Gravur ist von einer kleinen LED beleuchtet, die das Metall zum Glänzen bringt und die Geschichte des Clubs wie einen leisenTrommelschlag ankündigt.

Sich rechts haltend betritt er die „Hall of Legends“. Hier reihen sich in gläsernen Vitrinen die originalen Trikots von Legenden wie Karl‑Heinz Riedle, Jürgen Klinsmann und dem jüngsten Star Luka Jović. Die Trikots hängen an unsichtbaren Halterungen, sodass sie fast zu schweben scheinen.

Hinter den Vitrinen erstreckt sich ein großformatiges Panorama‑Mural, das die Frankfurter Skyline von 1900 bis heute zeigt – ein visuelles Bindeglied zwischen Stadt und Verein.

Ritter beugt sich im Zentrum des Raumes über den dominierenden riesigen, runder Tisch aus dunklem Eichenholz, auf dem ein interaktives Touch‑Display installiert ist. Er blättert durch die Chronologie der Eintracht‑Erfolgen: von den ersten regionalen Meisterschaften über den Aufstieg in die Bundesliga bis hin zu den jüngsten Pokalsiegen. Beim Antippen der Jahreszahlen erscheinen kurze Videoclips, in denen ehemalige Spieler über ihre denkwürdigsten Momente sprechen.

Besonders der eindrucksvoller Abschnitt der „Sound‑Installation“ hat es ihm angetan. Über Lautsprecher, die in den Wänden versteckt sind, hallen die jubelnden Rufe der Fans aus dem Stadion, gemischt mit dem rhythmischen Trommeln der Triumpf‑Melodie aus Verdis Aida. Der Klang steigt und fällt, als würde er das Publikum durch die Geschichte des Vereins führen.

Er schlendert zum hinteren Ende des Saals, in dem sich ein kleiner, gemütlicher Lesebereich mit ledernen Sesseln und einem Bücherregal befindet, das alte Programme, Fan‑Zines und historische Zeitungsartikel beherbergt. Dort liegt ein vergilbtes Exemplar des ersten Vereinsmagazins, das von Hand mit Skizzen der Gründer und frühen Spielberichten gefüllt ist.

Ritter schnuppert, die Luft riecht nach altem Leder, Holz und einem Hauch von Metall – ein Duft, der Erinnerungen an staubige Stadionsitze und die Aufregung eines ersten Spiels weckt. Das Licht, das durch die hohen Fenster fällt, wirft lange Schatten auf den Boden und erzeugt ein Spiel von Licht und Dunkelheit, das an die wechselhaften Phasen des Vereins erinnert. Auch in Ritter erwachen Erinnerungen an das erste Zusammentreffen mit Burn vor zwei Jahren.

Dialog – Das erste Zusammentreffen im Eintracht‑Museum (vor zwei Jahren)

Eingefügte Szene: Ort: Eintracht‑Museum, Frankfurt., Zeit: Früher Nachmittag, zwei Jahre zuvor. Personen: Kommissar Ritter (in Fankleidung – Schal, Kappe, Trikot) und Ivo Burn (im dunklen Anzug, leicht unbeholfen).

Ritter (blickt auf Burn, der etwas verloren zwischen den Vitrinen steht): „Entschuldigung, Sie sehen aus, als hätten Sie das falsche Ticket. Darf ich fragen, was Sie hierher führt?“

Burn (leicht verlegen, lächelt): „Ich… habe das Museum bei einem Gewinnspiel gewonnen. Die Aufgabe war, den Triumpf‑Zug aus Verdis Aida zu erkennen. Ich habe die Melodie richtig getippt, und voilà – Eintritt frei.“

Ritter (nickt anerkennend, während er sein Trikot glattstreicht): „Ein gutes Ohr für Opern, das habe ich nicht oft hier. Ich bin übrigens Ritter, großer Eintracht‑Fan. Und Sie?“

Burn (reicht die Hand): „Ivo Burn. Ich kenne mich mit Opern aus, nicht so sehr mit Fußball. Aber ich habe gehört, dass die Eintracht‑Geschichte fast schon episch ist – fast wie ein Drama.“

Ritter (schmunzelt): „Episch? Dann lassen Sie mich Ihnen ein bisschen Eintracht‑Theater geben. Die Gründung 1899, das Auf‑ und Absteigen, die 125‑jährige Vereinsgeschichte – das ist unser eigenes Stück. Und die Fans sind die Hauptdarsteller.“ (Er zeigt auf ein großes Panorama, das die frühen Mannschaftsfotos zeigt.)

Burn: „Beeindruckend. Ich habe zwar nie ein Spiel besucht, aber ich habe die Geschichte gelesen. Kennen Sie die Aufführung von Aida unter Regisseurin Lydia Steier? Das war letztes Jahr in der Oper Frankfurt. Steier hat die Szene mit Radames und Aida so inszeniert, dass das Publikum fast das Gefühl hat, im Stadion zu stehen – die Trommeln, das Marschieren, das alles erinnert an einen Fußball‑Kampf.“

Ritter (leuchtet auf): „Genau! Die Triumpf‑Melodie, die Sie erraten haben, wurde sogar bei den Eintracht‑Feierlichkeiten gespielt.“

Burn: „Das erklärt, warum die Melodie mir sofort im Kopf blieb. Ich dachte, das wäre nur ein klassisches Stück, aber hier wird es zu einem Symbol für Zusammenhalt.“

Ritter (zieht die Kapuze etwas tiefer, wirkt nachdenklich): „Für uns Fans ist das mehr als Musik. Es ist das Geräusch, das wir hören, wenn wir die Tribüne betreten. Es ist das Gefühl, das uns verbindet – egal, ob wir das Spiel live sehen oder nur die Geschichte lesen.“

Burn (leicht begeistert): „Ich muss zugeben, ich fühle mich hier irgendwie fehl am Platz, aber Ihre Leidenschaft ist ansteckend. Vielleicht lerne ich ja doch noch etwas über das Spiel.“

Ritter (lächelt, legt eine Hand auf Burn’s Schulter): „Dann lassen Sie uns gemeinsam die Geschichte durchgehen. Und wenn Sie wollen, können wir nach dem Rundgang noch ein Stück Aida hören – das verbindet unsere Welten.“

Burn: „Das würde ich sehr gern. Danke, Ritter.“

(Beide gehen weiter zu den Exponaten, während im Hintergrund leise die Triumpf‑Melodie aus Aida erklingt.)

Die erste Begegnung zwischen KK Ritter und Opernkenner I. Burn begann vertrauensvoll mit der Hoffnung, vielleicht voneinander partizipieren zu können. Sollte sich dies als ein Trugschluss erweisen? Lassen Sie uns gemeinsam auf eine spannende Aufklärung hoffen und dem nächsten Beitrag zu den Beiden entgegenfiebern!

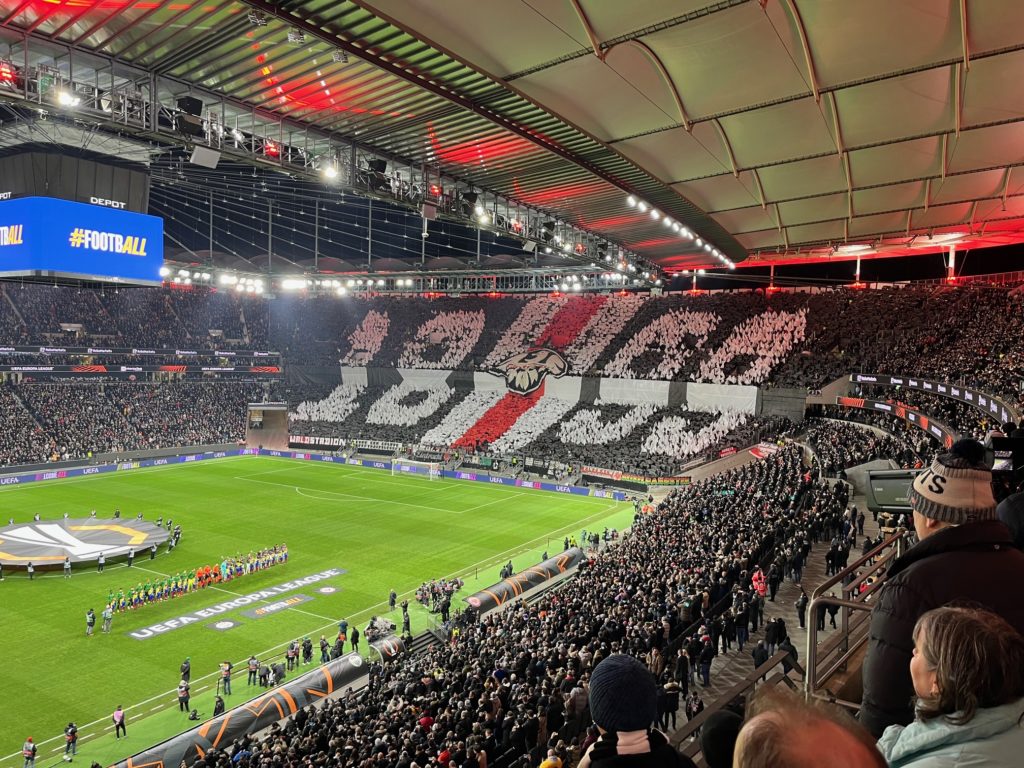

Danke für das Bild der Eintracht und des Frankfurt Panoramas! ©Wehrs