„Holbein und die Renaissance im Norden“ hieß die Ausstellung im Städel Museum (2.11.23-18.2.24), in der man erfahren konnte, dass die Malerei der Renaissance eine Zeitenwende in der Geschichte der Kunst darstellte. Wegbereiter waren die Maler Hans Holbein d. Ä. (um 1464–1524) und Hans Burgkmair (1473–1531). Hans Holbein d. J. (1497–1543) machte diese Kunst schließlich europaweit bekannt. Pfarrer Schnell widmet einen großen Teil unserer Städelführung Hans Holbein d. Ä. und der Sonntagsansicht sowie der Werktagsseite des Frankfurter Domenikaneraltars.

Wir beginnen unsere Führung mit Hans Holbein d. Ä. und der „Sonntagsansicht des Frankfurter Dominikaneraltars“ (1501). Besonders macht uns Pfarrer Schnell auf eine schwarz-weiße Tafel aufmerksam. Sie zeigt die „Verlorene Grablegung nach einer Zeichnung der Holbein-Werkstatt aus dem Kupferstichkabinett des Kunstmuseums Basel“ (Hinweistafel Städelmuseum).

Unser Blick richtet sich auf die gegenüber hängende „Werktagsseite des Frankfurter Dominikaneraltars“ (Augsburg ca. 1460/70) – (?) 1524. Auf der Hinweistafel ist zu lesen: „Anders als die Passionsfolge, die der Dominikaneraltar nach der ersten Wandlung zeigte, ist die Darstellung des geschlossenen Retabels ikonographisch höchst ungewöhnlich. Links sind die Vorfahren Jesus als Halbfiguren in einer bevölkerten Ranke zu sehen, die vom thronenden Ahnvater Jesse ausgeht. Die rechte Seite stellt demgegenüber die Heiligen des Dominikanerordens vor Augen, wobei die verbindende Ranke vom thronenden Ordensgründer ausgeht. Ordenspropaganda pur – Holbein hat zudem die Heiligen mit den Portraitzügen der Frankfurter Dominikanermönche ausgestattet!“

Wissenswertes darüber hinaus: Mittelalterliche Retabel in Hessen – Ein Forschungsprojekt der Philipps-Universität Marburg, der Goethe-Universität Frankfurt und der Universität Osnabrück (2012-2015) widmet sich dem ehemaligen Dominikanerkloster in Frankfurt. „Die Klosterkirche der Dominikaner wurde 1238 bis um 1280 als dreischiffige Halle errichtet und war Maria geweiht. Zwischen 1470 und 1472 hat Jörg Oestreicher den Chor vergrößert und mit Maßwerkfenstern sowie einer Netzwölbung versehen.1944 wurde der Bau zerstört und 1957 bis 1960 von G. Scheinpflug wieder aufgebaut. Allein der Chor zählt zum alten Bestand (Dehio Hessen II, S. 260)“.

„Heute befindet sich der Hauptteil des erhaltenen Retabels im Städel Museum zu Frankfurt am Main. Es sind die Außenseiten mit der Wurzel Jesse und dem Dominikanerstammbaum, sieben der acht Passionsszenen der ersten Öffnung sowie die Predella (Inv.Nr. HM 7-20 und LG 1)“.

„In seiner Monographie über die Kunstschätze des Dominikanerklosters legte Heinrich Weizsäcker

Dazu der Bildindex Dominikaneraltar

aufgrund eingehender Quellenprüfung und technischer Werkanalysen die bis heute gültige Rekonstruktion des Retabels vor, aus der sich auch der ehemalige Standort im Chor herleiten

ließ (Weizsäcker 1923, S. 55-96). Es handelt sich der Rekonstruktion Weizsäckers zufolge um ein

doppelwandelbares Flügelretabel mit gemalter Predella und geschnitztem Schrein, das auf den Außenseiten die Stammbäume einander gegenübergestellt zeigt, auf den Flügeln der ersten Öffnung die acht Passionsszenen in der Ordnung von links nach rechts und dann von oben nach unten. Die Reihenfolge konnte Weizsäcker aufgrund der Zuordnung der jeweiligen Rückseiten zu den Rückseiten der Stammbaumtafeln ermitteln. Bei der fehlenden Passionsszene der rechten Innenseite unten links handelt es sich um die Grablegung Christi. Sie ist als Fragment an unbekanntem Ort erhalten und kann aus den beiden Zeichnungsserien aus Basel und San Marino hergeleitet werden“.

„Wer dem herausfordernden Blick der Frauen nicht widersteht, läuft Gefahr, sich mit der Seuche anzustecken. Erschrocken blickt der kleine Amor auf das Unheil, für das er sich mitschuldig fühlt,“ wäre eine Erklärung zu „Zwei Hexen“ von Hans Baldung gen.Grien (Schwäbisch Gmünd 1484/85 – Straßburg 1545. Das Gemälde entstand 1523. Die nackten Frauen scheinen mit dem „Teufel im Bunde“ zu sein.

„Hexen“ war auch ein Thema in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. „Unbändige Frauen“ mit besonderen Fähigkeiten und ihre Verortung in der Natur wurde von den Feministinnen der 70er Jahre aufgegriffen und umgedeutet als „Sinnbild weiblicher Kraft und Naturverbundenheit“.

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751-1829) malte das berühmte „Goethe in der römischen Campagna“ 1787. Das Bild sei prägend für unsere Vorstellung über den „großen Goethe“, so könnte man sagen, denn Tischbein präsentiert ihn als „Mann zwischen den Epochen“, „zwischen der Antike und seiner eigenen Zeit“. Goethes Reise 1786 nach Italien führte ihn nach Rom zu seinem Malerfreund Tischbein. Gemeinsam unternahmen sie einen Ausflug zu den Grabstätten der Antike in der Campagna. Wir werden darauf hingewiesen, dass bis heute ungeklärt sei, warum der große Dichterfürst „zwei linke Füße“ auf dieser Darstellung aufweise.

Carl Blechen und seine „Tarantella“ (ca. 1835) war uns bereits bei einer vorherigen Führung zu Augen gekommen (Was Bilder zu Ekstase und Askese erzählen). Eine schlanke Schöne wiegt sich im Rhythmus des süditalienischen Volkstanzes. Von ekstatischer Freude ist allerdings wenig zu bemerken. Das Geschehen um die Tänzerin wirke, so die Beschreibung, wie eine „ins Freie verlagerte Wirtshausszene“. Eine Gruppe Mönche, die sich miteinander unterhalten, ansonsten ist jeder mit sich selbst beschäftigt. Sogar die Ziegen im Vordergrund.

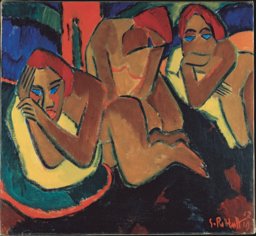

Das nächste Gemälde unserer Führung stammt von Karl-Schmitt-Rottluff (1884-1976) mit dem Titel „Im Kiosk“. Aktdarstellungen gehören zu den Motiven der „Brücke“-Künstler. Hier sehen wir drei weibliche Akte, die auf gelben Kissen lagern, wahrscheinlich in einer „Art Pavillion im Freien“. Erkennbar an den kantigen Gesichtszügen sei Schmitt-Rolluffs Interesse an „afrikanischen Holzskulpturen“. Eine Deutungsmöglichkeit, auf die sowohl Titel als auch Aktdarstellung hinweisen könnten sei „die käufliche Liebe“ .Karl Schmidt-Rottluff zählt zu den führenden Malern des Expressionismus.

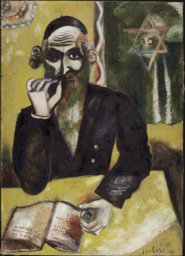

Unser letzter vorgestellter Künstler ist Marc Chagall mit „Man sagt“ Der Rabbiner (1912). „Kunst scheint mir vor allem ein Seelenzustand zu sein“, sagte Chagall zu seinem Freund Guillaume Apollinaire. Innenwelten zeigt das in Paris gemalte Bild „Man sagt“: „Ein Rabbiner hält bei seiner Lektüre inne, um sich eine Prise Schnupftabak zu genehmigen. Die auf Gelb, Grün und Schwarz konzentrierte Farbigkeit der Darstellung trägt genau wie die auf dem Kopf stehende Künstlersignatur zur rätselhaften Stimmung des Bildes bei“, erklärt uns Pfarrer Schnell.

Chagalls Bild erinnert an „Jüdisches Leben in der Moderne“Ira Haller — 12. November 2021

1700 Jahre jüdisch-deutsche Geschichte – zum Festjahr stellen wir vier Werke aus unserer Sammlung vor, die ein Thema verbindet: Jüdisches Leben, Tradition und Religion im Städel Museum, in Frankfurt und darüber hinaus.

Ganz herzlichen Dank für die kompetente Führung, auch im Namen meiner Studierenden, lieber Pfarrer Schnell!

Dank an das Städel Museum für die Bereitstellung der Bilder.