Todessehnsucht ist die Sehnsucht, sterben zu wollen. Sie bezeichnet eine menschliche Situation, in dem der Tod nicht nur als endgültiges Ende, sondern auch als Erlösung oder Wunsch gewollt wird. Synonyme, also ähnliche Eigenschaften für die Todessehnsucht, können z. B. Losgelöstheit, Wunsch zu sterben oder Sehnsucht nach dem Tod, sein. Es gibt Synonyme mit positiver Konnotation, wie etwa die Losgelöstheit oder solche mit negativer Konnotation, die Sehnsucht nach dem Tod oder den Wunsch zu sterben implizieren. Dazu git es passende Antonyme mit positiver Konnotation, sie können Lebenslust, Zuversicht, Wunsch zu Leben oder Lebensmut sein. Webseiten wie *yoga-vidya klären nicht nur darüber auf, sondern liefern auch Anregungen zur Lebenshilfe, so, wie man durch Yoga und Meditation Zugang zu einem tieferen Sinn des Lebens gelangen kann. Die Sehnsucht nach dem Tod ist ein komplexes Phänomen, das in verschiedenen Kontexten auftreten kann. Lesen Sie dazu bitte auch die Beiträge I und II zu Todessehnsucht, recherchiert und geschrieben von Heiner Schwens.

Die Ursachen der Todessehnsucht sind vielfältig. Sie reichen über Verzweiflung, Gefühle der Sinnlosigkeit, dem Wunsch nach Erlösung, Trauer, Psychische Krankheiten wie etwa Depression, bis hin zu religiösenoder spirituellen Überzeugungen eines „Lebens nach dem Tod“(1 Kor 15,26 „Der letzte Feind der entmachtet wird, ist der Tod“). In tiefenpsychologischer Betrachtung wird die Todessehnsucht auch zurückgeführt auf den paradiesischen Zustand, den die Zeit im Mutterleib darstellte, wo Einssein und Geborgenheit herrschten.

Todessehnsucht und Suizid werden häufig fälschlicherweise gleichgesetzt. Die Sehnsucht nach dem Tod geht häufig dem Suizid voraus.So ist die Todessehnsucht eines Schwerkranken keinesfalls zwingend mit Suizidalität oder dem Wunsch nach assistiertem Suizid verbunden. Im Gegensatz zur Todessehnsucht, ist der Suizid die bewusste, häufig geplante Beendigung des eigenen Lebens.Dabei kommen meist gewaltsame Mittel zum Einsatz, seltener wird ein Suizid durch Unterlassung lebensnotwendiger Handlungen verübt. Von der Ätiologie hergesehen, also den Ursachen und auslösenden Faktoren, gibt es allerdings auch Überschneidungen mit den Ursachen zur Todessehnsucht.

Die Sehnsucht nach dem Tod ist ein wiederkehrendes Thema in der Literatur. Sie wird in verschiedenen Epochen und Werken unterschiedlich interpretiert und dargestellt. Sie kann als Reflexion der Vergänglichkeit des Lebens, als Ausdruck von Leid und Unzufriedenheit, oder aber auch als Faszination für das Unbekannte verstanden werden.

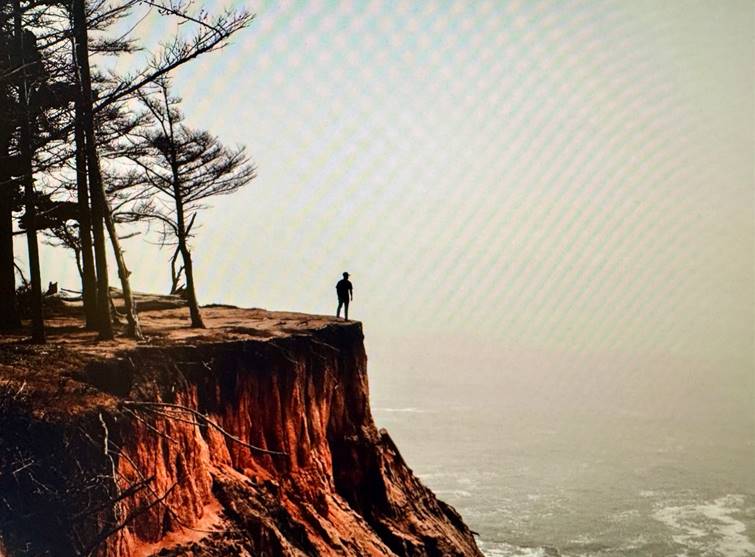

Dem Deutschlandfunk (2019) folgend, stellt sich die Frage „Strahlt die Todessehnsucht der Autoren auf den Leser ab?“ (Bild © Unsplash Alan Tang) und darüber hinaus gilt die Fragestellung: Ist die Todessehnsucht ein neues Phänomen? Wie sah es in früheren Zeiten zu dieser Thematik aus?

Die Literaturepoche des Barocks (1600 bis 1750) ist geprägt von starken Gegensätzen: Überschwängliche Lebensfreude tritt inbrünstiger Todessehnsucht gegenüber. Die Lyrik des Barocks ist im Wesentlichen von drei Leitmotiven geprägt: Vanitas, Memento mori und carpe diem (vgl. unicum.de). Sie beschreiben das Lebensgefühl der Menschen und setzen sich mit der Angst und der Bedrohung vor und durch den Krieg auseinander (vgl. auch unsere Gedanken zur Bildwelt des Barocks im Beitrag zu Philipp Aries).

In der Romantik (1789 – 1848) spiegelt sich in den Werken Sehnsucht nach dem Tod, die oft mit Melancholie und einem Gefühl der Auflösung verbunden war. In Anbetracht der allgegenwärtigen Ängste der Menschen vor einer bedrohlichen, unbekannten und von der Industrie dominierten Zukunft ist es wenig überraschend, dass die Romantik heute wieder einen Relaunch erfährt (dazu auch unser Beitrag „Sehnsucht, Romantik und Natur“).

Als ein berühmtes Beispiel dient Nikolaus Lenau (1802 – 1850). Er thematisiert in seinen Gedichten eher den Aspekt des Beenden-Wollens. Sein Gedicht „Herbst“ drückt die Traurigkeit und Melancholie aus, die er nach seiner Rückkehr aus Amerika nach Europa empfand. Er beklagt den Verlust der Jugend, das Vergehen der Zeit und das eigene Gefühl der Vergeblichkeit. Das Gedicht ist typisch für Lenaus Stil und gipfelt darin, dass der Sprecher von Todessehnsucht, vom Tod träumt, um der Leere endgültig zu entkommen (vgl. Todessehnsucht und Erlösung, Göppinger Arbeiten zur Germanistik, Band 494).

Natürlich darf im Seminar „Nur wer die Sehnuscht kennt …“ auch der deutschsprachige Dichter Johann Wolfgang von Goethe (28. August 1749 – 22. März 1832) nicht fehlen. Eine Form der romantischen Todessehnsucht, die im Suizid mündet, wird in „Die Leiden des jungen Werthers“ geschildert.

Das Gedicht „Selige Sehnsucht“ schuf Goethe 1814. Es besteht aus 5 Strophen mit jeweils 4 Versen. In den Strophen 2–4 beschreibt er das Schicksal eines Schmetterlings, der zunächst ein „normales“ Leben führt, dann jedoch eine brennende Kerze entdeckt. Er nähert sich ihr, aus Neugier und Verlangen, und verbrennt schlussendlich.

Das Bild der Flamme, das Motiv des Selbstopfers, ist in der persischen Lyrik weit verbreitet (vgl. dazu auch unseren Beitrag „Melancholie in der Poesie“ von Nahid Ensafpour).

Das Gedicht „Selige Sehnsucht“ stammt aus der Feder von Johann Wolfgang von Goethe. Daraus die letzten Zeilen …

Und solang du das nicht hast,

Dieses: Stirb und werde!

Bist du nur ein trüber Gast

Auf der dunklen Erde.

Herzlichen Dank für den spannenden Beitrag, lieber Heiner Schwens, der in Teil IV fortgesetzt wird! Wunderbar passend und symbolträchtig dazu auch Dein Bild der Rose im Schienenstrang.