Am 24.07.25 hatten wir in unserem Seminar „Halbwahrheiten“ das ganz besondere Vergnügen, als Referenten Pfarrer Dr. Heiko Wulfert begrüßen zu können. Wieder einmal verdanken wir diese besondere Begegnung der Vermittlung durch Herrn Brinkmeyer. Herrn Wulferts besondere Art des Schreibens durften wir bereits durch einige veröffentlichten Aufsätze in der Zeitschrift „Quatember“ kennenlernen. Auch das Berneuchener Haus Kloster Kirchberg , an dem Dr. Wulfert ökumenische Tagungen leitet, war uns durch Herrn Brinkmeyer bereits ein Begriff. Hatte dieser doch im Seminar „Gestatten Sie, dass ich liegen bleibe“ das „Kolombarium“ und dessen Gestaltung vorgestellt.

Wer ist Wahrheit?

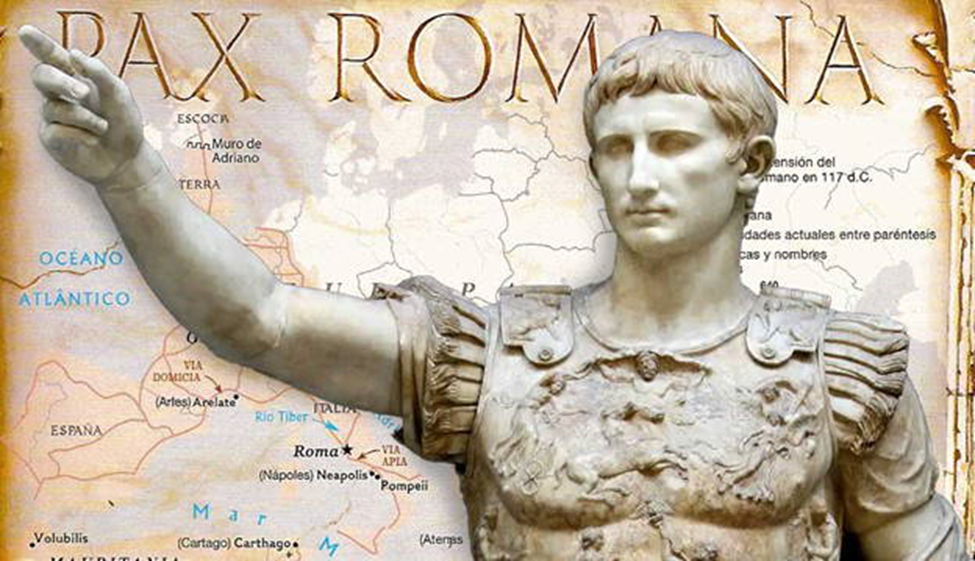

Vielleicht verblüfft Sie dieser Titel. Um Ihnen zu zeigen, worum es geht, lade ich Sie zu einer Zeitreise ein. Wir schreiben das Jahr 33, im großen römischen Reich herrscht die Pax romana bzw. Pax augusta, jener römische Frieden,

den sich Augustus in seinem Rechenschaftsbericht „Res gestae divi Augusti“ als Verdienst anrechnete: Frieden im ganzen römischen Reich, garantiert durch römische Macht und finanziert durch römische Steuern. Unter dem Augustus-Nachfolger Tiberius besteht der römische Frieden weiterhin – und wird noch zweihundert Jahre bestehen. Es gibt höchstens eine militärische Spezialoperation im Osten, Westen, Norden oder Süden des Reiches – und die haben sich die Terroristen selbst zuzuschreiben, die von der Macht des Kaisers in die Schranken gewiesen, versklavt oder ans Kreuz geschlagen werden.

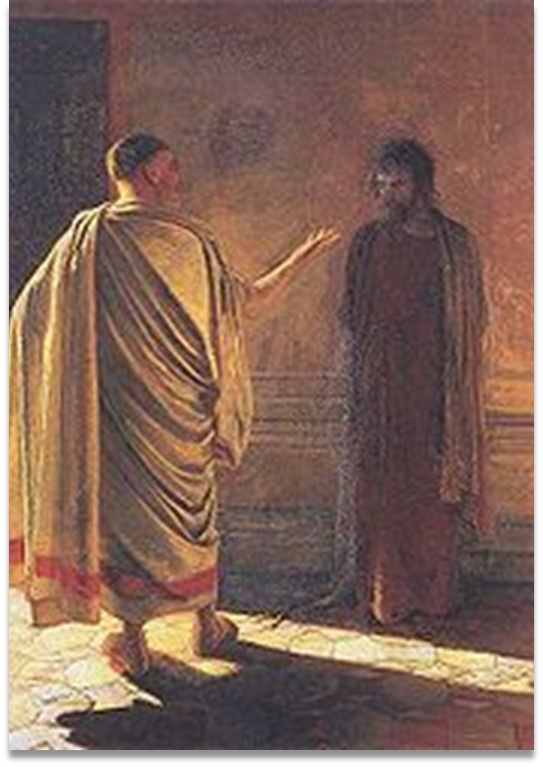

Nun steht vor dem Vertreter der kaiserlichen Macht, dem Praefekt von Judäa in der unruhigen römischen Provinz Syria Pontius Pilatus, ein Wanderprediger aus dem unruhigen Galilaea. Er ist des Aufruhrs angeklagt, einer jener Messiasprätendenten, die den Thron Davids besteigen wollen. So fragt Pilatus auch: „Bist Du der König der Juden?“ Und der Verklagte antwortet im Verlauf des Gesprächs: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“.

Da muss der Statthalter weiter fragen: „So bist Du dennoch ein König?“ Und Jesus – Sie haben schon bemerkt, um wen es geht – antwortet: „Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, daß ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme.“ Und Pilatus fragt nur noch: „Was ist Wahrheit?“ – und lässt den seltsamen Menschen stehen. So berichtet es das Johannes-Evangelium im 18. Kapitel.

Pilatus bleibt bei dem „Was ist“. Es ist eine Frage der Philosophie. Nach Plato findet man die Wahrheit als den eigentlichen Sinn hinter den Weltphänomenen. Die Phänomene sind nur Bilder für die hinter ihnen stehende Wahrheit, Abbilder ihrer zugrunde liegenden Idee. In der Theologie des Johannesevangeliums sieht das anders aus. Hier erscheint die Wahrheit als göttliche Wirklichkeit. Sie ist der Wirklichkeit, in der sich der Mensch vorfindet und von der er beherrscht wird, entgegengesetzt. Der natürliche Mensch lebt in der Lüge, kann sich die Wahrheit nicht selbst erschließen, wenn er sie auch erahnt und ersehnt, diese Wahrheit zu finden. Nach Johannes ist das Leben in der Halbwahrheit ein Teil der conditio humana.

Die Wahrheit erschließt sich dem Menschen nur durch Offenbarung. Ihre Erfassung ist nicht ein beliebiger freier Akt des Daseins, sondern gründet in der Bestimmtheit des Daseins durch die göttliche Wahrheit, was in dem Wort anklingt, das Christus Pilatus vorhält: „Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme“. Die göttliche Wahrheit ist im Offenbarer, in Christus, gegenwärtig und wird im Glauben an sein Wort erschlossen. Somit ist die Wahrheit eine Person, Christus. Das Wort hat eine daseinsbestimmende Macht. Im Wort des Offenbarers kann es verstanden werden und in der glaubenden Annahme schenkt es die Erfahrung der Freiheit. Joh. 8,32: „Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen“. In Christus als dem Offenbarer ist die Wahrheit Gottes gegenwärtig, ist sie Person. Darum kann er sagen (Joh. 14,7): „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich“. Diese Wahrheit ist am Menschen wirksam, wird aber nie sein Besitz. Auch befreit von der Herrschaft der Lüge, bleibt er fehlbar und des Offenbarungswortes bedürftig. Die Wahrheit wird auch nicht zum Besitz des Menschen. Sie bildet die Lebenssphäre, die sich in seinem Wort und Handeln ausdrückt. Sie will immer wieder erstrebt und im Wort gesucht werden.

II

Die Suche nach der Wahrheit, das Hören auf die Glocke, die hinter den Dingen schellt, ist Aufgabe der Theologie. Setzt sie sich aber absolut und macht sie ihr eigenes Bild von Gott, verfehlt sie ihr Ziel. Nur als Hörende auf das Wort des Offenbarers kann sie ihrer Aufgabe gerecht werden. Im Folgenden möchte ich zwei Systeme darstellen, die der Suche nach der einen Wahrheit und ihrem Leben im Alltag dienen sollten, zwei Versuche, die Halbwahrheiten der conditio humana zu überwinden, um mit den Worten Rilkes im Malte Laurids Brigge zu sagen: „Ich lerne sehen“.

Reisen wir von der Szene bei Pilatus tausend Jahre weiter. Das 11. Jahrhundert war im Abendland eine Zeit großer Verunsicherung. Der Investiturstreit zwischen Kaiser und Papst hatte beide Seiten geschwächt. Die Kreuzzugsbewegung trieb ihre ersten Blüten. Kritik am Klerus, an der Simonie, dem Pfründenwesen, dem sittlichen Verhalten der Kleriker erhebt sich. Die cluniazensische Reform und die Anfänge des Karthäuserordens erscheinen als spirituelle Reaktionen, als Aufzeigen eines besseren Weges. Die allmähliche Wiederentdeckung der antiken Philosophie brachte als sicher erscheinende Gedankengebäude ins Wanken.

Aus dieser Zeit stammen die Schriften von Pierre Abaelard (1079-1142), den man latinisiert auch als Petrus Abaelardus findet.

Leider ist hier nicht der Raum, sein bewegtes Leben nachzuzeichnen. Hoch intelligent übertraf er schon als Student alle seine Lehrer, begegnete entsprechendem Widerspruch und Anfeindungen, seine Liebesbeziehung zu seiner Schülerin Heloise bildete schmerzensreiche Legenden, deren erste er vermutlich selbst schrieb. Abaelard vertrat den Vorrang der Vernunft, auch in der Theologie. Die zu seiner Zeit herrschenden Streitfragen behandelte er nach den Gesetzen der Logik. Mit den Texten der Bibel, der Kirchenlehrer und der antiken Philosophen nimmt er eine kritische Revision der christlichen Lehre vor, bei der die Dialektik und der methodische Zweifel eine große Rolle spielen.

Exemplarisch steht dafür seine Schrift „Sic et Non“, in deren Einleitung er seine Methode darstellt. Um in einer entscheidenden Frage die rechte Antwort zu finden, sind zunächst alle diese Frage betreffenden Textstellen aus Bibel, Kirchenlehrern und Philosophen zusammenzustellen (collatio). Höchster Wahrheitsgehalt kommt dabei der Bibel (sancta scriptura) und den Worten Christi (verba Christi) zu. Aus ihnen erstellt man mit dem Mittel der Vernunft (ratio) die zugrundeliegende Fragestellung (quaestio) und überprüft mit ihr eingehend die Texte (inquisitio). Dabei erhält der Zweifel (dubitatio) eine wichtige Rolle, weil er den Wahrheitsgehalt der Texte hinterfragen muss. Die Prüfung achtet darauf, ob der Autor eines Textes selbst zu einem späteren Zeitpunkt seine Aussage relativiert hat (retractatio). Die Prüfung achtet auch darauf, ob die Aussage eine gewichtige Lehrmeinung (sententia) oder eine beiläufige Ansicht (opinio) ist und ob sie in Übereinstimmung mit der kirchlichen Lehre steht. Bei widersprüchlichen Aussagen (verba et sententiae) untersucht Abaelard die Wortbedeutung (significatio) und die Sprachanwendung (modus loquendi).

Trotz dieser differenzierten Vorgehensweise ist ein Irrtum (error) möglich, entscheidend für die Wahrheitsfindung ist die Lauterkeit der inneren Absicht (intentio). Am Ende der differenzierten Prüfung wird aus dem Geprüften (probatum) der grundsätzliche Aussagegehalt (veritas) abgeleitet, durch die eine Lösung der vorigen Widersprüche (solutio controversarium) angestrebt wird.

Mit dieser Methode kann Abaelard als einer der Begründer der mittelalterlichen Scholastik gelten. Wenn er den Vorrang der Vernunft betont, war er doch nie bestrebt, die christliche Lehre aus den Angeln zu heben. Seine Überzeugung war, dass das Gottesgeschenk der Vernunft die Wahrheit des christlichen Glaubens darlegen müsse. So erstellt er letztlich doch in seinen Schriften ein geschlossenes System der christlichen Theologie als Gesamtsicht der Welt, die den Menschen aus Irrtum und Halbwahrheit zur Erkenntnis Gottes führen soll.

– Interessant ist hier ein Vergleich mit seinem Zeitgenossen und andalusischen Gelehrten Averroes (Abū l-Walīd Muhammad ibn Ahmad Ibn Ruschd 1126-1198), der gleichfalls ein Kenner der antiken Philosophie war, Aristoteles kommentiert hatte und mit seiner Philosophie nun die Wahrheit des Islam darlegen wollte.

III

Reisen wir durch die Zeit 300 Jahre weiter, so finden wir einen großen Gelehrten, der sich mit dem Sic et Non, mit den Widersprüchen und Gegensätzen auseinandergesetzt hat.

Nikolaus von Cues, nach seinem Heimatort Nicolaus Cusanus genannt (1401-1464), ein Theologe mit universaler Gelehrsamkeit in Theologie, Philosophie, Mathematik und Astronomie, ein Kirchendiplomat in heiklen Missionen. Immer wieder war er mit dem Thema der Einheit beschäftigt. Vom Papst gesandt, reiste er bis nach Konstantinopel, um eine Union zwischen der westlichen und östlichen Christenheit zuwege zu bringen, was ihm sogar fast gelungen ist. Er vermittelte im Streit mit den böhmischen Hussiten und in der Auseinandersetzung des Konziliarismus um die Macht des Papstes. Die Einheit war sein großes Thema.

Sein erstes philosophisches Hauptwerk trägt den Titel „De docta Ignorantia“ (von der gelehrten Unwissenheit). Darín bezieht er sich auf den Kirchenvater Augustinus, der schrieb: „Es gibt… in uns ein belehrtes Nichtwissen, aber belehrt durch den Geist Gottes, welcher unserer Schwachheit beisteht“. Cusanus unterscheidet nun zwischen Vernunft (intellectus) und Verstand (ratio). Die Ratio ordnet das, was die Sinne wahrnehmen, und unterscheidet die einzelnen Eindrücke voneinander. Sie schließt die Erkenntnisse aus, die durch die Sinne nicht erreicht werden können. Der Verstand ist auf Relatives bezogen, er muss vergleichen und definieren. Seine Objekte können ein Mehr oder Weniger haben, aber niemals absolut oder unendlich sein. Dazu hat der Verstand, der selbst endlich ist, keinen Zugang. Eine wichtige Tätigkeit der Ratio ist das Negieren dessen, was nicht sein kann oder nicht denkbar ist. Eine Vorstellung der Ewigkeit kann der Mensch laut Cusanus nur durch seine Vernunft (intellectus) entwickeln. Die Vernunft hebt die auseinander scheidenden Negierungen des Verstandes auf, der nur in Gegensätzen denken kann. Durch diese Negation der Negation gelangt sie zum Begriff der Unendlichkeit und der unendlichen Einheit, in der die Gegensätze zusammenfallen, in der coincidentia oppositorum.

Cusanus denkt Traditionen zusammen, die bis in den Neuplatonismus zurückreichen. Dort ist Gott der Eine, der Urgrund allen Werdens in äußerster Einfachheit. Aus ihm entfaltet sich alles in seiner Vielfalt. Schon der katalanische Theologe Raimundus Lullus (1232-1316), mit dem sich Cusanus intensiv beschäftigte, hatte gesagt, dass in Gott die göttlichen Eigenschaften nicht voneinander zu scheiden seien. Güte und Weisheit sind in Ihm gleich. Das erweiterte Cusanus auf alle Arten von Entgegengesetztem. Die Gegensätze sind in Gott eingefaltet, in der Welt ausgefaltet. Die entscheidende Wahrheit liegt in der Einheit und Einfachheit Gottes. Unsere Sicht auf Gegensätze dagegen sieht nur die Halbwahrheiten, die der Verstand untersuchen kann. Nur dem Intellekt erscheint dies als reduzierte Wirklichkeit, die den Blick hinter den Vorhang des Vordergründigen und Widersprüchlichen braucht. Cusanus sagt: „Gott ist verhüllt und verborgen vor den Augen aller Weisen, aber er offenbart sich den Kleinen und Demütigen, denen er Gnade gibt“.

Nochmals ganz herzlichen Dank, lieber Herr Wulfert, dass Sie uns diese interessanten Gedankengänge zu Gehör gebracht haben und uns die Möglichkeit bieten, Ihren Vortrag und die Bebilderung im UniWehrsEL nochmals nacherleben zu können. Es war für uns nicht nur lehrreich, sondern auch ein ganz großes Vergnügen! Passt das Gehörte und Veranschulichte doch auch wunderbar zu unserer Führung mit Pfarrer David Schnell im Städel, wo wir Hans Holbein d. Ä. kennenlernen durften. Auch eines seiner Werke trägt den Titel „Christus vor Pilatus“ (vgl. Städel Museum Digitale Sammlung).