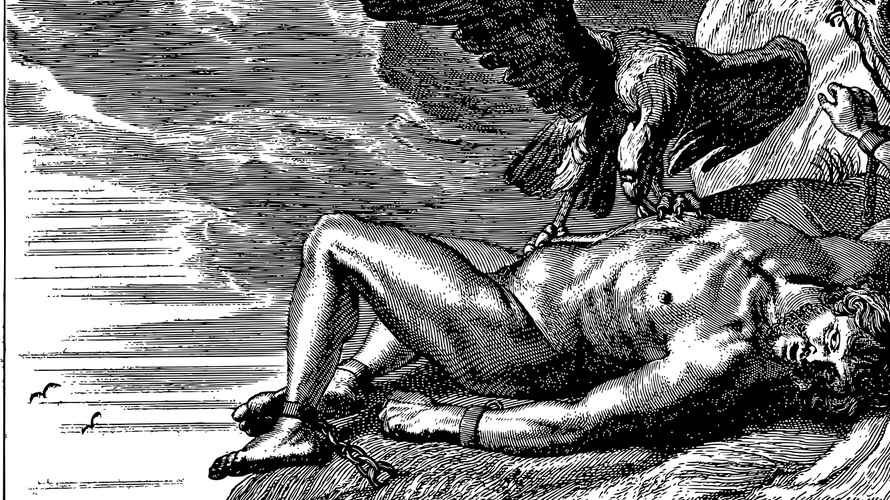

Im Beitrag „Der Golem – Projektion gesellschaftlicher Neurosen“ wurde „Frankenstein“ erwähnt. Mary Shelley erfand ihn und untertitelte ihr gleichnamiges Buch mit „Der moderne Prometheus“. Der Titan brachte den Menschen einst das Feuer, damit auch die Grundlage für Technik, Zivilisation und Kunst. Zur Strafe ließ Zeus ihn an den Kaukasus schmieden und regelmäßig von einem Adler heimsuchen, der von seiner nachwachsenden Leber fraß. Die Macht des Fortschritts war trotzdem nicht mehr aufzuhalten. Heute verbinden sich Kunst, Theater, Musik mit dem virtuellen Raum. Geträumte, digitale und virtuelle Welten haben im Kontext von „Prometheus“ in Darmstadt seit Jahren Hochkonjunktur. Dazu ein Leserbrief, mit großem Dank!

Liebes UniWehrsEL,

in Ihrem Beitrag „Der Golem – Projektion gesellschaftlicher Neurosen“ erwähnten Sie auch Frankenstein, den Mary Shelley im gleichnamigen Buch mit „Der moderne Prometheus“ untertitelt. Ist Ihnen bewusst, wie sehr die literarische Figur des „Prometheus“ die Darmstädter Bürger von jeher fasziniert? Im hessischen Landesmuseum Darmstadt hängt die „Prometheuslandschaft“ von Arnold Böcklin. Er war ein Schweizer Maler, Bildhauer, Zeichner und Grafiker. Seine Stilrichtung ist der Symbolismus. Böcklin gilt als einer der wichtigsten Künstler der bildenden Kunst im 19. Jahrhundert. Im Jahr 1855 entstand das Gemälde „Prometheuslandschaft“. Vorlage für das Gemälde ist die Erzählung über Prometheus.

War es Mitleid mit den frierenden Menschen, oder wollte er mächtiger sein als Zeus? Jedenfalls stahl er aus dem Olymp das Feuer. Diese Tat führte für Prometheus zu einer harten Strafe. Er wurde vom Göttervater Zeus an einen kaukasischen Felsen gekettet. An dem Felsen fraß ihm jeden Tag aufs Neue ein riesiger, von Zeus beauftragter, Adler die Leber aus dem Leib. Zu Prometheus Unglück war er unsterblich und musste jeden Tag neu diese Tortour aushalten und erleben. Diese Beschreibung ist sehr explizit und hoch dramatisch. Natürlich hat sich dieser Geschichte in seinem dramatischen Fragment „Prometheus“ auch Johann Wolfgang von Goethe angenommen.

Deshalb musste der Maler Böcklin einen Weg finden Diese Erzählung in eine Bildform zu bringen. Es gelang ihm, jenseits der dramatischen, mythologischen Geschichte, eine neue Deutung zu schaffen. Die riesenhafte Gestalt des Prometheus verschmilzt mit der Landschaft. Böcklin zeigt eine einsame, zerklüftete Berglandschaft. Sie braust und tobt. Auf diese Weise wird die Landschaft selbst zur entfesselten Naturgewalt. Diese geniale Verbindung des mythologischen Stoffes mit der Kraft der Natur konnte nur einem Maler des Symbolismus gelingen.

Ich möchte Ihnen in diesem Kontext den kunstgeschichtlichen Artikel von Hubert Kohle (Ludwig-Maximilians-Universität) empfehlen. Er beschreibt unter der Überschrift „Arnold Böcklins Halluzinationen. Malerei im Zeitalter der Psychologie“, Arnold Böcklins mythologische Bilder seien als „anthropomorphisierende Projektionen“ zu deuten. Gemeint sei „die bei Böcklin nicht seltene Praxis, eine natürliche Formation durch intensive, versunkene und fast ans Halluzinatorische grenzende Beobachtung zu verlebendigen, ihr menschliche Formen zu geben“.

Dieses besondere Gemälde verfehlt seine Wirkung auf den Betrachter nicht. Nach einem Besuch des Landesmuseums Darmstadt und Besichtigung der „Prometheuslandschaft“ im Besonderen, beschloss der damals angehende Intendant des Staatstheater Darmstadt, in seiner Eröffnungsspielzeit in 2015 die Oper „Prometeo von Luigi Nono“ als sein Debüt am Staatstheater Darmstadt aufzuführen.

Ich hatte das große Vergnügen diese Rarität live zu erleben. Besondere Stoffe verdienen besondere Orte der Würdigung. So fand die Aufführung nicht, wie es ein Opernfreund vermuten würde, in den Räumlichkeiten des Staatstheaters Darmstadt statt, sondern am Böllenfalltor, einem Stadion. Ein, für einen Opernbesuch, sehr ungewöhnlicher Ort. Dies liegt an der außergewöhnlichen Akustik des Böllenfalltors.

Der Komponist Luigi Nono bezeichnet die Oper selbst als eine „Tragödie des Hörens“. Um dieses Klangerlebnis für den Zuschauer erlebbar zu machen, war eine besondere Klanginstallation von Nöten. Um sich ganz auf den Klang zu konzentrieren bekam das Publikum eine Augenbinde aufgesetzt. Dies führte dazu, dass der Zuschauer eine besondere Verbindung mit Prometheus aufbauen konnte.

„Prometeo“ ist die letzte Oper von Luigi Nono. Die Stadt Venedig feiert den 100. Geburtstag von Luigi Nono mit Prometheus in 2024. Nono widmet sich in seinen Werken den „Menschheitsdramen“. Dazu zählt der Komponist auch die, aus seiner Sicht „qualvolle“ Folter des Prometheus. Die Aufführung in Venedig im Januar 2024 war restlos ausverkauft. Luigi Nono ist neben Antonio Vivaldi der berühmteste Sohn der Stadt. Hinzu kommt, dass der Stoff des Prometheus sehr bekannt ist und zu Gedanken über die Geschichte der Menschheit einlädt.

Durch den kurzzeitigen Verlust der Augen fühlte sich der Zuschauer in der Darmstädter Fassung in 2015 besonders verwundbar, so wie sich auch der, an den Felsen gekettete, Prometheus sehr verletzlich fühlen musste. Der Zuschauer empfindet auf diese Art und Weise ein großes Mitgefühl mit der Person des Prometheus. Am Sitzplatz durfte der Zuschauer die Binde abnehmen. Er wurde vom zu seinem Sitzplatz geleitet. Dort erwartete ihn ein überwältigenden Klangerlebnis von mehreren Seiten. Mit großem Erstaunen erlebte der Zuschauer live ein Geflecht aus Gesangssolisten, Instrumentalsolisten und dem Staatstorchester Darmstadt. Diese musikalische Sonderleistung wurde von drei Dirigenten geleitet. Es war eine würdige Neudeutung von Böcklins „Prometheuslandschaft“ als Klanglandschaft für den versierten Hörer. Übrigens hat Beethoven die Geschöpfe des Prometheus ebenfalls musikalisch zum Leben erweckt.

Noch einmal auf eine ganz andere Art und Weise beschäftigte sich das Festival „Performing Arts und Digitalität in Darmstadt“ mit Prometheus. Bei „Prometheus unbound” bestimmt künstliche Intelligenz – kurz KI – immer wieder neu den Verlauf des Abends und wirft die Frage auf, wie „kreativ“ ist KI? Und was entsteht, wenn maschinelles Lernen und per Algorithmen erzeugte Töne, Bildwelten und Texte auf reale Darsteller*innen treffen? Was passiert also, wenn wir Prometheus wieder entfesseln?

Liebe Grüße an die UniWehrsEL-Leser und über einen Kommentar würde ich mich sehr freuen!

Danke für das Bild Proetheus von Gordon Johnson auf Pixabay