Liebe Nahid, ich danke Dir im Namen der Seminarteilnehmenden an der U3L und in dem der Lesenden im UniWehrsEL für Deinen wunderbaren Beitrag! Wir durften schon in Deinem poetischen Werk „Gral der verlorenen Träume“ die Kunst kraftvoller Worte kennenlernen. Dir war es gelungen, 32 Autoren und Autorinnen aus 14 Ländern durch Lyrik miteinander zu verbinden. Nach den Teilen I und II finden wir nun hier im Teil III wieder Poesie, die Heimatlosigkeit auf intensive Weise spiegelt. Sie ist von Deinen Freundinnen geschrieben, Frauen, die die Thematik der Heimatlosigkeit zutiefst miteinander verbindet. Das letzte hier aufgeführte Gedicht „Exilant“ ist aus Deinem neuen, gerade im Engelsdorfer Verlag erschienenen Gedichtband „Im Schweigen trinken wir unausgesprochene Worte“ zu dem ich Dir ganz herzlich gratulieren möchte. Antje Stehn hat das Geleitwort dazu geschrieben und den Gedichtband als „literarisches Kunstwerk“ eingeführt. Dem kann ich von ganzem Herzen nur zustimmen! In herzlicher Verbundenheit darf ich die an mich gerichtete Widmung mit lieben Grüßen erwidern, Elke

Über Nasrin Siege: „Nasrin Siege, geboren in Teheran/Iran, ist Autorin zahlreicher Jugendbücher und Sammlerin afrikanischer Märchen. Im Alter von neun Jahren zog sie mit ihren Eltern nach Deutschland, wo sie später Psychologie studierte und als Psychotherapeutin in einer Suchtklinik arbeitete. Mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern lebte sie viele Jahre in Sambia, Tansania, Madagaskar und Äthiopien. Heute lebt sie wieder in Frankfurt/M. Neben dem Schreiben engagiert sich Nasrin Siege als Entwicklungshelferin in Kinderhilfsprojekten, die sie mit dem von ihr gegründeten Verein HILFE FÜR AFRIKA e.V. finanziell und mit Beratung unterstützt. 2006 erhielt sie den Two Wings Award (Österreich) für ihre Arbeit in Kinderhilfsprojekten in Afrika.“

Der Heimatlose ist ein Reisender,

der in fremden Hotels aus dem Koffer lebt,

an neuen Stränden nach Muscheln sucht

und in den Gesichtern das Vertraute,

das Lächeln.

Silvia Cuevas Morales (Chile, Australien, Spanien):

Über Silvia Cuevas-Morales: Sie ist eine zweisprachige australische Schriftstellerin chilenischer Abstammung, deren Werk Belletristik, Sachbücher und Lyrik umfasst. Nach dem Militärputsch 1973 in Chile musste ihre Familie das Land verlassen und ließ sich in Australien nieder, wo sie ihr Abitur und ihre Universitätsausbildung abschloss und gleichzeitig lateinamerikanische Literatur und Spanisch an den Universitäten La Trobe und Monash lehrte. 1999 zog sie nach Spanien, wo sie als Lektorin und Literaturübersetzerin im Verlagswesen tätig war und als freie Journalistin für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften arbeitete.

In die Heimat zurückgehen

Soll ich wieder zurückgehen?

Werden alte Wunden sich wieder öffnen?

Werden Erinnerungen mir folgen und mich heimsuchen?

Werde ich enttäuscht sein, wenn Freunde meiner Kindheit mich nicht mehr erkennen?

Werde ich noch den Weg nach Hause finden,

die ich mir erträumte…

Werden Kugeln an meinem Kopf vorbeifliegen?

Wird das Blut der Jugend noch die Pfade meiner Straße beflecken…

Werden die Geister der Kriegsmaschinen noch ihre

schweren Ketten durch meine Straße schleifen?

Werde ich offene oder verschlossene Türen finden?

Werde ich endlich meine Heimat wiederfinden?

Über Antje Stehn: „Antje Stehn (Deutschland) ist Lyrikerin, freischaffende Künstlerin. Kuratorin der internationalen Kunst-Poesie Projekte „Rucksack a Global Poetry Patchwork“ (2020) und „Haare im Wind”, (2023) letzteres in Solidarität mit dem Kampf der Frauen im Iran, an denen je mehr als 200 internationale LyrikerInnen teilnahmen. Mitglied im P.E.N. Zentrum für deutschsprachige Autoren im Ausland, Mitgründerin des internationalen Kollektivs Poetry is my Passion.“

Die Sprache meiner Kindheit

Die Sprache meiner Kindheit

war wie ein abgetragener Pullover,

weich und vertraut,

so weit, dass ich mich

mit all meiner Angst vor dem großen Leben

darin verkriechen konnte.

Wortlos und stumm

verharrte ich im Dunkel seines Gewebes,

unsichtbar,

sicher.

Doch langsam wurde meine

stille Zuflucht zu eng.

Ich musste hinaus,

in die Welt treten,

meine eigene Stimme finden,

die Einsilbigkeit brechen.

In einem neuen Land

wuchs eine neue Sprache in mir,

und ich fand meinen Klang,

mich selbst,

auf dem schmalen Grat zwischen

Zugehörigkeit und Fremdsein.

Über Nahid Ensafpour (Iran/Deutschland): „Sie ist eine bilinguale Autorin, Lyrikerin und Übersetzerin, geboren in Teheran, seit 1985 lebt sie in Deutschland/Köln. April 2015 hat sie das Fernstudium „Literarisches Schreiben“ an der Cornelia Goethe Akademie, Frankfurt/Main absolviert und mit Diplom abgeschlossen. Sie studierte Neue Deutsche Literatur und Philosophie. Ihre Gedichte wurden in mehrere Sprachen übersetzt und in zahlreichen deutschen und internationalen Anthologien und Literaturzeitschriften veröffentlicht. Seit 2014 Veröffentlichung mehrerer Gedichtbände: „Brennende Sehnsucht“, „Gesang des Augenblicks“, „Poetry overcomes boundaries“ und „Leise weht das Wort dahin“. 2016 war sie Preisträgerin beim Lyrikfestival in Rödermark. Sie ist Mitglied des Welt-Schriftstellerverbands „Licio Poetico de Benidorm“ sowie Mitglied des Schillervereins in Leipzig und des Hainburger Schriftstellerverbandes Österreich und des PEN-Clubs in Österreich.

Exilant

Vertrieben, verbannt

aus dem eigenen Land,

aus dem Leben

in der Fremde

warten sie auf ein Zeichen

zur Rückkehr.

Im Exil,

eine Wüste aus Einsamkeit

ein ferner Horizont

erscheint als Fata Morgana

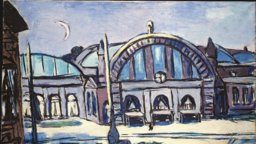

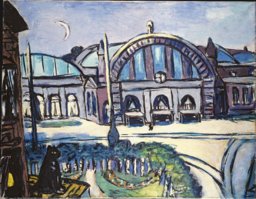

Unser Dank gilt nicht nur Nahid Ensafpour, sondern auch dem Städelmuseum. Aus deren „Digitalen Sammlung“ konnte ich ein Bild heraussuchen, das mir zu diesem Beitrag passend erscheint:

Frankfurter Hauptbahnhof, 1943

Über das Werk

Zehn Jahre nach seiner Flucht vor den Nationalsozialisten malte Beckmann im Amsterdamer Exil diese Ansicht des Frankfurter Hauptbahnhofs. Dort hatte er sich gern aufgehalten, die lebendige und international geprägte Atmosphäre in sich aufgenommen oder das luxuriöse Restaurant im Wartesaal besucht. Nur aus der Erinnerung gelang es Beckmann, Gebäude und Vorplatz genau wiederzugeben.

Beobachtet wird die Szenerie von einer schwarzen Katze, die wiederholt in Beckmanns Werken auftaucht und den Bildinhalt verrätselt. Der Hauptbahnhof diente ihm in diesem Fall als doppeldeutiges Symbol für Ankunft und Abfahrt – ein Thema, das ihn bis zum Ende seines Lebens begleitete.