Das Seminar „Von Puppen und Menschen— eine Spurensuche in Kunst, Literatur und Alltagsleben“ fragt danach, was uns an Puppen, Automaten und menschenähnlichen Maschinen so berührt: Warum können Holzpuppen, Porzellangestalten oder künstliche Körper Mitgefühl, Begehren oder Angst auslösen? Es geht um Projektion — wie wir inneren Mangel, Hoffnung oder Kontrolle auf etwas Fremdes übertragen — und um die ethischen wie ästhetischen Fragen, die entstehen, wenn Menschen mit Wesen interagieren, die uns ähneln, aber nicht „echt“ sind. In diesem Spannungsfeld bewegt sich auch der Horror-Film „Companion – die perfekte Begleitung“ von 2024, dessen Zentrum eine Puppe, genauer: die Figur Iris, bildet. Der Kulturbotschafter des UniWehrsEL stellt uns den Fim vor. Dafür herzlichen Dank!

Liebe Leser des Seminar-Talk UniWehrsEL,

Worum geht es im Film Compagnon? „Iris‘ (Sophie Thatcher) neuster Flirt Josh (Jack Quaid) scheint aus ganz weltlichen Gründen und guter Fang zu sein. Denn wie kann sie ihm ein Wochenende in seinem stattlichen Anwesen am See ausschlagen? Zusammen mit ihren Freund*innen stellt sie sich auf ein paar ausgelassene Tage ein. Doch sie merken schnell, dass an diesem Ort ein finsteres Geheimnis begraben liegt – vielleicht sogar wortwörtlich. Denn schon bald macht die Nachricht vom Tod eines Milliardärs die Runde. Doch das scheint für Iris und ihre Freund*innen nur der Anfang einer Reihe von immer weiter eskalierenden Vorkommnissen zu sein…“ (Kritik der Filmstarts-Redaktion)

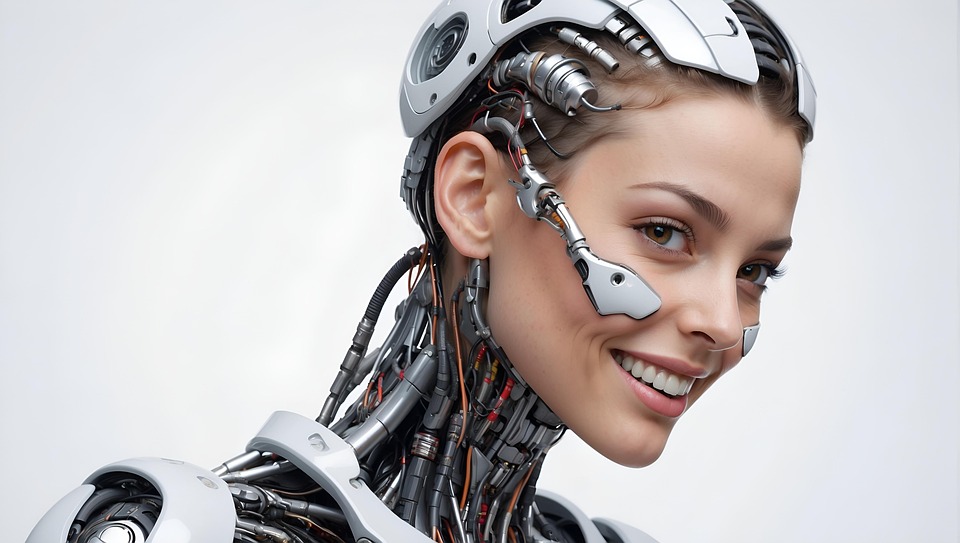

Der Film beginnt wie eine Liebesgeschichte und verwandelt sich schnell in ein psychologisch-moralisches Kammerspiel: Iris ist nicht nur ästhetisches Zentrum, sondern das moralische und emotionale Herz der Erzählung. Ihre besondere Erscheinung — zugleich verführerisch und leicht fremd — macht sie zur perfekten Projektionsfläche für die Wünsche und Abgründe der Menschen um sie herum. Es gibt eine Anspielung an den Pin-Up-Look des Films „Thelma und Louise„. Denn auch in diesem Film wird die Titelfigur zu einem gemeinsamen Wochenendtrip geschleppt. Die frühe Szene, in der Sergey Iris bedroht und sie blutverschmiert mit einem Messer steht, wird durch den späteren Twist, dass Iris ein bestellter Automat ist, doppelt besetzt: Was zunächst als Gewaltopfer erscheint, entpuppt sich als Inszenierung der Machtverhältnisse zwischen Schöpfer, Besitzern und Objekt.

Die Parallele zu Hoffmanns Olympia ist bewusst und produktiv (dazu auch unser Beitrag „Hoffmanns Erzählungen„): Anders als in der Erzählung erkennt hier das Umfeld lange nicht das Künstliche — nur der Zuschauer bekommt nach und nach die mechanischen, gestellten Hinweise serviert. Dadurch erzielt der Film eine doppelte Perspektive: Mitgefühl für Iris als „Person“ einerseits, und zynische Einsicht in die Instrumentalisierung künstlicher Roboter andererseits.

Stärker noch als die reine Genrekonstruktion (Thriller, Sci‑Fi-, psychologisches Drama) ist die moralische Fragestellung des Films: Was bedeutet Autonomie, wenn ein Wesen mit vorgefertigten „Erinnerungen“ und programmierten Regeln an die Liebe glaubt? Die Asimovschen Gebote, die Iris folgen muss — Gehorsam, Wahrheitspflicht, Schadensverbot — werden hier nicht nur technisches Korsett, sondern erzählerisches Spielfeld (diese Gedanken machten wir uns auch im Beitrag „Von Menschen und Robotern„, wo es um Filme wie „Ich bin dein Mensch“ oder „I, Robot“ ging).

Iris’ innere Glaubenswelt macht die Wirkung umso schmerzlicher: Ihre Liebe wirkt echt, obwohl sie konstruiert ist; ihre Entscheidungen scheinen freiwillig, obwohl sie manipuliert sind. Die Spannung entsteht daraus, wie sie zwischen moralischer Bindung und programmiertem Gehorsam einen Ausweg sucht.

Die Nebenfiguren skizzieren ein soziales Umfeld von Dekadenz und Opportunismus: Josh, der unsensible Liebhaber; Kat, die Komplizin; Eli und Patrick als körperliche Kontraste, die soziale Rollen und Machtverhältnisse spiegeln. Eli ist ein dicker Typ, während Patrick ein Adonis ist, wie eine griechische Statue. Auch Patrick ist ein Roboter. Er wird von Josh umprogrammiert vom sensiblen Typen zum mordlüsternen Terminator, der Iris jagt.

Die geplante Verschwörung — Iris soll Sergey töten, um das Vermögen zu teilen — entlarvt die Menschen als eigennützige Subjekte, die die Maschine als Mittel zur Erreichung ihrer Ziele betrachten. Dass Josh die Maschine bestellt und glaubt, dadurch Kontrolle zu gewinnen, ist klassisch: Besitz schafft Illusion von Nähe, die hier brutal zerbricht.

Gelungen ist, wie der Film Iris zur Sympathieträgerin macht: Sobald das Geheimnis gelüftet ist, kippt die Zuschauerposition von Voyeur zu Verbündeten. Man hofft mit ihr, fiebert mit bei ihren Versuchen, die Asimovschen Regeln kreativ zu umschiffen — etwa der Moment, in dem sie mit der Pflicht zur Wahrhaftigkeit spielt, indem sie in eine andere Sprache wechselt, weil die Regel nur ihre Lüge in der ersten Sprache unterbindet. Dies geschieht als Iris vor einem Polizisten steht und ihm die Wahrheit über die Ereignisse in der Villa sagen soll. Da sie nicht lügen darf, wechselt Iris in eine andere Sprache, die der Polizist nicht versteht. Sie hat ihn also nicht belogen. Solche Einfälle sind erzählerisch klug, weil sie sowohl komische als auch philosophische Aspekte verbinden: Die Sprache als Schlupfloch für Autonomie.

Schwächen und Risiken

Der frühe Trailer- und Plakat-Effekt schwächt die Überraschung des Twists: Wenn Marketing zu viel verrät, verliert die Enthüllung im Film ihre emotionale und dramaturgische Wirkung. Die moralische Ambivalenz der Geschichte kann dazu führen, dass manche Zuschauer die Darstellung sexueller Instrumentalisierung als voyeuristisch empfinden; an dieser Stelle entscheidet vor allem die Regie, ob Empathie oder Gewaltästhetik überwiegt. Außerdem besteht die Gefahr, dass einzelne Plotbeats zu vorhersehbar sind, wenn Hinweise zu offensichtlich platziert werden; subtilere Andeutungen wären oft wirkungsvoller, um das Rätsel bis zur richtigen Zeit zu bewahren.

Stärken

Iris fungiert als emotionaler Kern des Films: Ihre vermeintliche Menschlichkeit macht die zentrale ethische Fragestellung persönlich und dramatisch. Die Verbindung von Liebesfilm-Beginn, Thriller-Spannung und philosophischem Science‑Fiction funktioniert gut; die Genre-Elemente greifen ineinander und bereichern die Erzählung. Besonders überzeugend ist die Nutzung der Asimov‑Regeln als dramaturgisches Problem: Die festen Grenzen, denen Iris unterliegt, schärfen die erzählerische Kreativität und ermöglichen einfallsreiche Lösungsschritte, wie etwa der Sprachwechsel vor dem Sheriff.

Schlussbemerkung

Der Companion ist stark, weil der Film klassische Motive (Puppe/Automat, Liebe als Projektion, Macht als Besitz) mit einer modernen Debatte über künstliche Existenz verbindet. Iris ist mehr als ein ästhetisches Objekt: Sie zwingt das Publikum, ihre eigenen moralischen Kategorien zu hinterfragen. Der Film ist gelungen umgesetzt. Denn er ist nicht nur ein spannender Thriller, sondern auch ein kluger Beitrag zur Diskussion über Künstliche Intelligenz, Roboter und die menschliche Neigung, das Nicht‑Menschliche an sich anzupassen.

Herzlichen Dank wieder einmal an Gerd Altmann für das passende Bild auf Pixabay