Ob nun als Hand-Werk, Kunst-Werk, oder als Industrieprodukt immer setzt die Puppe eine besondere Beziehung zu Menschen voraus. Dies gilt für Herstellung, Gebrauch und imaginäre Bedeutung. Dass Puppen Projektionsflächen für Gefühle sind, wurde in zahlreichen Artikeln hier im UniWehrsEL deutlich, zugleich sind sie auch Spiegel ihrer Zeit. 2025 lassen die niedlichen Monster Labubus, ein entzückendes Plüschtier aus China und ihre massenproduzierten Kopien Lafufus, die Herzen zahlreicher Kinder und Erwachsener höher schlagen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren vor sich hin dämmernde Figuren der Renner einer morbiden Epoche. So ließ der Maler Oskar Kokoschka 1918 ein lebensgroßes Abbild seiner Muse Alma Mahler machen. Der Dichter Rainer Maria Rilke bewunderte die Münchner Puppenmacherin Lotte Pritzel und ihre langgliedrigen Dingwesen aus Draht und Wachs, was auch zum Gegenstand eines Briefwechsels zwischen ihm und Lou Andreas-Salomé wurde.

Pritzel war Dauergast im Kreise der Münchner Bohème. Hoch gehandelt wurden um 1908 ihre „Wachspuppen für die Vitrine“. Der Keksfabrikant Hermann Bahlsen gab bei ihr Werbefiguren in Auftrag, die auf der Werkbund-Ausstellung 1914 in Breslau ausgestellt wurden. Pritzel begeisterte zunächst durch bewegliche, ab 1917 durchgängig aus Wachs geformte, mit Gaze, Spitzenteilchen, Glasperlen und Brokatfragmenten dekorierten Puppen, die sie zu hohen Preisen verkaufte. Sogar in die Kinos schaffte sie es 1923 mit dem 21-minütigen Dokumentarfilm mit dem Titel „Die Pritzel-Puppe“. Mit dem Arzt Gerhard Pagel hatte sie die gemeinsame Tochter Irmelin Rose, die am 15. März 1921 zur Welt kam (Quelle Sammlung Online Münchner Stadtmuseum).

Der BR beschreibt, dass „eine „Tänzerin“ und ein „Puppenpaar“, auf kleinen Sockeln in graziösen Posen verharrend, die Köpfe geneigt, die Augen halb geschlossen, die mageren Körper in Tüll und Spitze gehüllt, im Münchner Museumsdepot ihr Dasein fristen. Sie sind Zeitzeugen der Münchner Boheme, zeigen glitzernde Ringe an den Fingern und perlenbesetzte Diademe im Haar. Damit sind sie Ausdruck der Sehnsüchte und seelischen Erfahrungen einer fragilen Gesellschaft. Der Schriftsteller Wilhelm Michel beschreibt: „Ja, es ist wirklich wahr, dass von so einer winzigen Erscheinung, wie es die neue Liebe zum Puppenhaften ist, Wege führen zur Gesamtpsychologie unserer Epoche.“

Puppen als Abbilder der vergötterten Muse zeigten sich schon vor 25000 Jahren in den mit riesigen Hängebrüsten versehenen Kalksteinfigürchen, sie dienen für magische Ersatzhandlungen oder haben Fetischcharakter.

Das Abbild der geliebten Frau Alma Mahler (auch Geliebte von Alexander Zemlinsky unser Beitrag „Der Traumgoerge„) zu schaffen, war die Idee von Kokoschka. Aber weder Käthe Kruse noch Lotte Pritzel erfüllten den von ihm erhofften Auftrag, eine anpassungsfähige Frau zu schaffen. Schließlich schaffte es die Puppenmacherin Hermine Moos, den Auftrag zu erfüllen, scheiterte aber kläglich, weil die äußere Hülle eher der „Nachahmung eines zotteligen Eisbärenfells“ glich, als der „Geschmeidigkeit und Sanftheit einer Weiberhaut“, wie Kokoschka sie wissen ließ. Letzlich war das „Fetzenbündel“ doch noch als Modell tauglich und diente als Vorlage für „Die Frau in Blau“. Für die Puppenmacherin Hermine Moos bedeutete es allerdings das Ende ihrer Bedeutung in der Kunstgeschichte.

Lotte Pritzel hingegen blieb in der Kunstwelt von Bedeutung, quasi als ein Gesamtkunstwerk. Sie galt als „von größtem Reiz für jede Gesellschaft“, trat als die „verworfen und verlockend aussehende Wachspuppenbildnerin“ in Erscheinung.

Darüber hinaus regte ihr Mappenwerk „Tanz – Bewegungen und Kostüme“ mit zwölf Lithographien Tänzerinnen wie Anita Berber und Niddy Impekoven zu eigenen Choreographien an. Ihr gelang es, das zeitlos moderne Thema der Puppe neu zu interpretierten.

Die Literaturwissenschaftlerin Annette Bühler-Dietrich beschreibt welche Bedeutung die Puppen von Lotte Pritzel für ihn hatten. In der Niederschrift des Aufsatzes „Puppen: Zu den Wachspuppen von Lotte Pritzel“ und der vierten Duineser Elegie fände die Thematik im Zeitraum 1914–1915 besondere Aufmerksamkeit. Auch im Briefwechsel zwischen Rilke und Lou Andreas-Salomé ist das Bild der Puppe immer wieder ein Thema.

Bühler-Dietrich interpretiert die Puppenthematik im Briefwechsel Rilkes mit Lou Salomé „als Ort wechselnder Funktionalisierungen und Besetzungen“. Die künstlerische Wachspuppe, die als Objekt, der Kinderwelt entwachsen ist, deren Leiblichkeit eine besondere Rolle spielt und die schließlich zum Objekt der Furcht erwächst.

(Zu Lou Andreas Salomé und Rilke verweise ich auch auf unseren Beitrag zu „Frauenpower“)

Einen weiteren Schwerpunkt im Werk Rilkes findet sie mit der Kontrastierung von Marionette und Engel. Bühler-Dietrich beschreibt, wie im Aspekt der Belebung des unbelebten Puppenkörpers in Rilkes Konstruktion eine Remineszenz des Pygmalion-Mythos zu erkennen ist. „In der Verschiebung der Belebung von der Puppe zur Briefpartnerin Lou Andreas-Salomé wird die Puppe sprachbegabt. Weibliche Sprache entsteht jedoch als Echo des männlichen Sprechers und wird als eigenständige nur eingeschränkt wahrgenommen. Damit wird schließlich die Frau mortifiziert.“

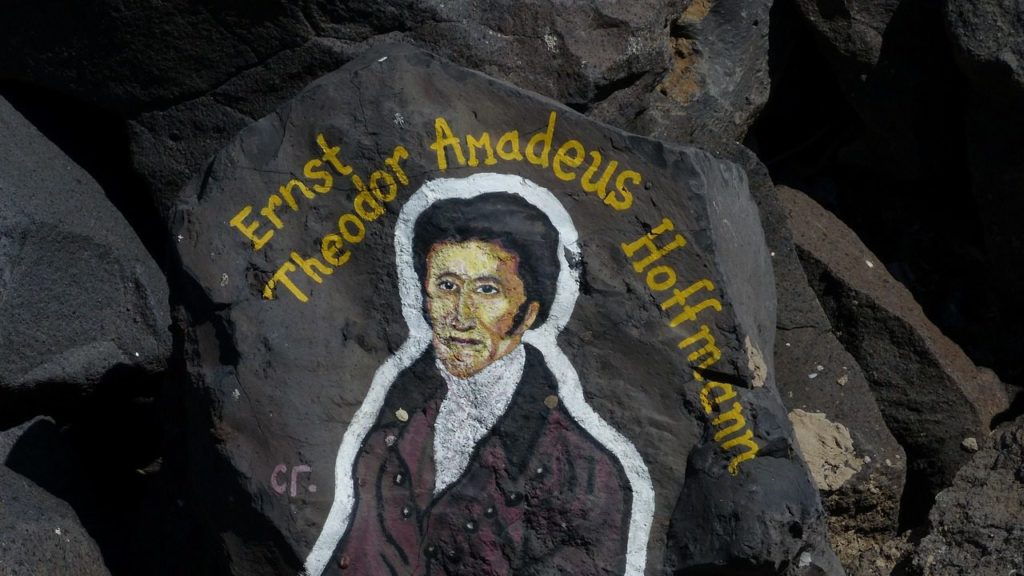

(Pygmalion war auch Thema im Beitrag zu „Hoffmanns Erzählungen“. Pygmalion formte aus Elfenbein Galatea. Aphrodite erhörte Pygmalions Flehen und erweckte Galatea zum Leben. Diesem Wunsch entspricht heute die japanische Firma „Orient Industry“ und produziert weibliche lebensecht wahrnehmbare Sexpuppen).