Seit vielen Jahren begleitet eine Leserin des UniWehrsEL aufmerksam die Ausstellungen der Darmstädter Künstlerin Annegret Soltau. Am 16. Mai 2025 besuchte sie die beeindruckende „Unzensiert“ Retrospektive im Frankfurter Städel. Die Werke der Künstlerin, die Teil der feministischen Avantgarde der 1970er-Jahre ist, laden dazu ein, über die eigene Körperwahrnehmung nachzudenken. Wie oft fragt sich die Gesellschaft, was es bedeutet, den eigenen Körper zu akzeptieren und zu lieben? Was bedeutet für die einzelne Frau ständig mit idealisierten Frauenbildern in der Kunst, den Medien konfrontiert zu sein?

Liebe Leser des Blog UniWehrsEL,

Der ungeschönte weibliche Körper ist oft ein Tabuthema. Soltau fordert den Besucher auf, abweichende Sehgewohnheiten zu entwickeln und den Mut zur Hässlichkeit zu haben, Toleranz gegenüber verschiedenartigen Frauenkörpern zu finden. Können Narben, Verletzungen, Entstellung, Alterungsprozesse nicht auch schön und gesellschaftlich akzeptiert sein?

Der Weg zur Kunst: Annegret Soltaus Biografie

Annegret Soltau wurde 1946 im niedersächsischen Lüneburg geboren und wuchs auf einem kleinen Bauernhof bei ihrer Großmutter auf. Ihr Vater fiel im Zweiten Weltkrieg, und ihre Mutter nahm sie nie richtig an, was sie in ihrer Jugend oft allein und auf sich gestellt ließ. Diese Erfahrungen prägten ihre künstlerische Entwicklung und den Wunsch, Kunst zu schaffen, die über das Alltägliche hinausgeht. Bevor sie an die Kunstakademie Hamburg aufgenommen wurde, arbeitete sie bei einem Unfallchirurgen für Hafen-Unfälle, wo sie den ersten Kontakt zu den Themen Verletzung und Heilung hatte. Diese Erlebnisse flossen später in ihre Kunst ein und führten zu einer tiefen Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper.

An der Kunstakademie lernte sie von bedeutenden Künstlern wie Rudolf Hausner und David Hockney, und dort traf sie auch ihren späteren Ehemann Baldur Greiner. 1974 zogen sie gemeinsam nach Darmstadt, der Heimat von Greiner. Seitdem leben sie gemeinsam in einem alten Forsthaus in der Nähe des Darmstädter Stadtwaldes. Mit 21 Jahren engagierte sie sich in der 1968er-Protestbewegung in Hamburg und portraitierte die spätere Terroristin Ulrike Meinhof. In den frühen 1970er-Jahren trat Soltau aktiv in die neue Frauenbewegung ein und begann, ihre Kunst dazu zu nutzen, gesellschaftliche Normen zu hinterfragen. In den 1990er- bis 2010er-Jahren beschäftigte sie sich jedoch auch immer wieder intensiv mit dem Thema Zensur.

Der Körper als Kunstwerk

Soltaus Arbeiten sind mehr als nur Kunstwerke; sie sind eine Dekonstruktion des Körpers und der damit verbundenen gesellschaftlichen Normen. Durch ihre Performances und Collagen zeigt sie, dass der weibliche Körper nicht nur ein Objekt der Betrachtung ist, sondern ein Raum für Selbstbestimmung und Ausdruck.

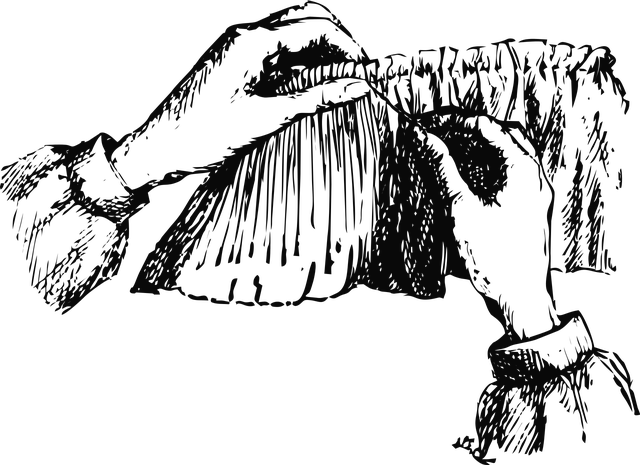

Eine Werkgruppe ist mit dem Akt des Nähens verbunden. Sie verwendet schwarze Fäden, um Fotografien ihres eigenen Körpers sowie die von nahestehenden Personen zu zerreißen und die Fragmente wieder zusammenzufügen. Dieser Akt des Nähens wird zu einem Symbol für Heilung und Transformation. Es ist ein Prozess, der sowohl Verletzlichkeit als auch Stärke verkörpert. Indem sie die Körperteile miteinander verbindet, schafft sie eine neue Einheit, die die Komplexität und die Widersprüche des menschlichen Daseins widerspiegelt. Ihre Kunst reflektiert traditionellen Rollenbilder und Zuschreibungen auf Frauen und transformieren sie in etwas Neues.

Zensur und gesellschaftliche Widerstände

Ein zentrales Thema in Soltaus Werk ist die Auseinandersetzung mit Zensur und gesellschaftlichen Widerständen. Ihre Arbeiten wurden mehrfach der öffentlichen Zensur ausgesetzt, insbesondere in den 1990er- bis 2010er-Jahren. Werke wie „generativ – Selbst mit Tochter, Mutter und Großmutter“ und „Tochter-Pubertät“ wurden aus Ausstellungen und Publikationen entfernt, da sie als schonungslos in ihrer Darstellung des Alterungsprozesses des weiblichen Körpers empfunden wurden. Ebenso wurde die Zurschaustellung des nackten nicht idealisierten Frauenköpers als schockierend kritisiert. Im Städel sind diese Werke nun zu sehen und werden pädagogisch begleitet, sodass jeder Besucher die Möglichkeit hat, sich eine eigene Meinung zu bilden. Dies setzt einen Kontrapunkt zur Zensur.

Die Zensoren argumentierten mit einer Fürsorgepflicht und der Rücksichtnahme auf das Empfinden des Publikums. Soltau konfrontiert uns mit der Frage: Warum ist es so schwierig, die Realität des weiblichen Körpers zu akzeptieren, und warum werden diese Darstellungen oft als anstößig empfunden?

Tabus brechen und neue Perspektiven schaffen

Ebenfalls zu sehen ist die Reihe „Personal Identity„, in der Soltau mit verschiedenen Alltagsmaterialien, von der Geburtsurkunde bis zur SIM-Karte, das Gesicht ersetzt. Mit dieser Arbeit möchte sie verdeutlichen, wie bürokratische Dokumente und persönliche Erinnerungsstücke die Identität einer Person prägen. Was definiert letztlich die Identität eines Menschen?

Besonders eindringlich sind die Bilder, welche die Schwangerschaft der Künstlerin dokumentieren und wie sie selbst mit der Erfahrung umgeht. Eine andere Werkgruppe zeigt den Alterungs- bzw. den Veränderungsprozess des weiblichen Körpers am Beispiel von mehreren Genrationen von Frauen: Tochter, Mutter, Großmutter. Soltau konfrontiert den Besucher mit der Realität, dass der Körper nicht immer dem Idealbild entspricht, welches in den Medien oder auch auf der Theaterbühne, im Museum präsentiert wird. Ihre Arbeiten fordern den Betrachter auf, die Tabus rund um den weiblichen Körper zu hinterfragen und die Schönheit in der Unvollkommenheit zu erkennen.

Die Ausstellung im Frankfurter Städl nicht nur eine Retrospektive auf Soltaus künstlerisches Schaffen, sondern auch ein Aufruf zur Selbstreflexion. Sie lädt den Betrachter ein, über das weibliche Körperbilder nachzudenken und die gesellschaftlichen Muster zu hinterfragen, die Frauen oft in ein enges Korsett pressen. Die Ausstellung beleuchtet das Leben der Künstlerin Annegret Soltau und setzt es in Beziehung zu den Errungenschaften des Feminismus ab den 1960er Jahren, wie dem Recht auf Abtreibung und der Eherechtsreform, sowie zu aktuellen Zielen wie der digitalen Bewegung gegen Sexismus (2013) und dem #MeToo-Aufbegehren gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen (2017).

Insgesamt ist die Ausstellung im Städel ein Muss für alle, die sich mit den Themen Körper, Identität und Feminismus auseinandersetzen möchten. Annegret Soltau zeigt Frauen auf, dass der Weg zur Selbstbestimmung über den eigenen Körper ein mutiger und lohnenswerter ist. Eine weitere Ausstellung ist in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe unter dem Titel Motherhood (engl. Mutterschaft) – Annegret Soltau bis 14. September 2025 zu erleben. Mutterliebe in zahlreichen Facetten zeigt auch unser Beitrag „Mother„.

Danke an unsere Beitrags-Schreiberin und an Image by andreabencik from Pixabay