Es gibt sehr starke Unterschiede der Reaktionen auf akute oder drohende Pandemien.

Von Gleichgültigkeit oder Resignation bis zu emotionalen Störungen wie der Posttraumatischen Belastungsstörung kann alles vertreten sein.

Zu diesem Fazit kommt der kanadische Sozialpsychologe Steven Taylor, dessen Sachbuch „Die Pandemie als psychologische Herausforderung. Ansätze für ein psychosoziales Krisenmanagement“ im Jahr 2020 kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland veröffentlicht wurde.

Das Ziel der Überlegungen Taylors ist das Verstehen verschiedenartiger psychologischer Reaktionen in Pandemiezeiten. Was sind die motivationsbezogenen Wurzeln und Anfälligkeitsfaktoren für Angst und sozialer Zerrüttung bei Menschen, die noch nicht infiziert wurden?

Begünstigen bestimmte Persönlichkeitseigenschaften emotionale Verletzlichkeit?

Diesen und weiteren von Taylor aufgeworfenen Fragestellungen werden wir im Sommersemester 2022 beim Thema Krise, Entscheidung und Mut zur Veränderung auf den Grund gehen.

Steven Taylor untersucht unter anderem die Widerstandsfähigkeit der Menschen gegenüber potentiellen belastenden Ereignissen. Künftige Pandemien, so erklärt er beinahe prophetisch, werden noch stärker Angst belastet sein, weil psychologische „Fußabdrücke“ nach überstandener Angst in Erinnerung bleiben werden. Belegt wurde dies nach überstandenen Pandemien wie Ebola 2014/2015 in Westafrika oder dem schweren Atemwegsyndrom SARS in den Jahren 2002/2003, die primär für Ältere oder Gebrechliche eine große Gefahr darstellten.

Eine Konsequenz der großen Angst vieler Menschen zusätzlich zum Umgang mit der Pandemie, war der steigende Andrang in den Krankenhäusern. Schon vor dem eigentlichen Krankheitsausbruch kam es zur vermehrten stationären Behandlung emotionaler Störungen aufgrund von Ängsten vor Tod oder Formen der Behinderung. Beobachtet wurde zudem ein steigendes Vermeidungsverhalten im Alltag, das sich auch auf den Umgang mit Tieren erstreckte, wenn die Angst besteht, das Tier könnte (Über-)Träger des Virus sein.

Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS), beschreibt Taylor, können durch den Tod geliebter Personen ausgelöst werden, weil der Überlebende detaillierte Erinnerungen an Stressfaktoren hat, die mit der Infektion zusammenhängen. Symptome des Wiedererlebens einer PTBS könnten so noch nach Jahren wieder auftreten, wenn ähnliche Gefahren identifiziert würden.

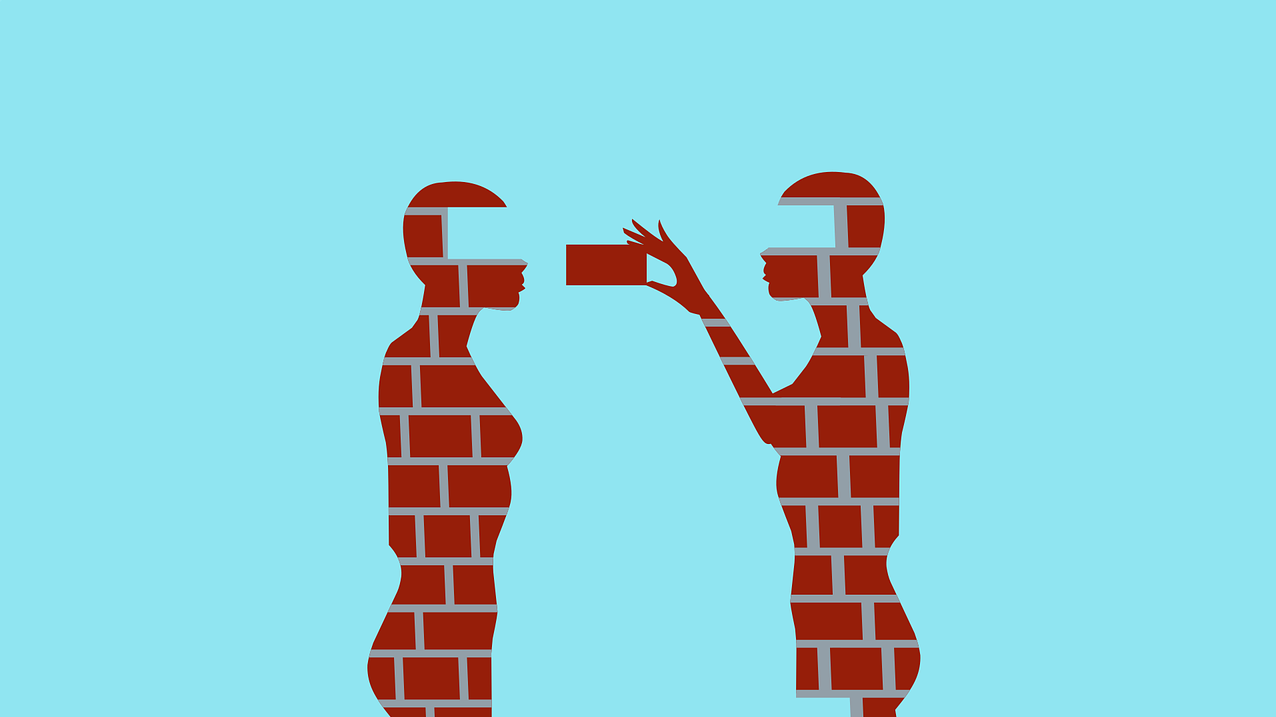

Besonders belastend wirkten neue, noch unbekannte Infektionen mit unbekanntem Verlauf und unbekannter Behandlung, die wegen der Befürchtung der Ausbreitung und der Ansteckung anderer, soziale Isolation nach sich zögen. Von seinem sozialen Umfeld abgeschnitten zu sein, impliziere Faktoren wie Mobilitätsverlust, Arbeitslosigkeit und weitere gesundheitliche Beeinträchtigungen.

Bekannt sei auch aus früheren Epidemien, die rasch sich verbreitenden Gerüchte über vermeintliche Heilmittel. Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel, homöopathische Mittel wurden von „Autoritätspersonen“ angeboten und teuer verkauft. Sie nutzten die Möglichkeit, aus Angst und Verzweiflung ein Geschäft zu ziehen.

Massenpanik und andere antisoziale Verhaltensformen wie Ausschreitungen oder Plünderungen traten bei Pandemien vermehrt in den Fokus des öffentlichen Interesses. Berichtet wurde dabei von wirtschaftlicher Not und Schließung der Läden, die zu Kampf und Kriminalität führten.

Häufig, so Taylor, findet man aber gerade in Krisenzeiten vermehrt das prosoziale Verhalten bei Menschen in der Not; sie führe dann eher zu einem großzügigen, altruistischen kooperativen Verhalten.

Weitere Studien unterstreichen die Notwendigkeit, beim Informieren der Öffentlichkeit in Zeiten der Pandemie stärker auf altruistische Verhaltensweisen, als auf Angst auslösende Botschaften zu setzen.