Hexen, Spinnen, Zauberer – sie sind uns unheimlich. Schon Sigmund Freud schrieb über das Unheimliche („The Uncanny“), als das einst Vertraute, jetzt Unvertraute im Vertrauten. Daran anknüpfend wählt moderne Forschung den Zugang zu Fragen nach menschlichem Geist oder Intelligenz. In diesem Sinne sind Maschinen, die für sich selbst lernen, denken und handeln können, unheimlich. 2019 gab es in Wien eine Ausstellung „UNCANNY VALUES„- Künstliche Intelligenz & Du“ im Museum für angewandte Kunst (MAK), die eines der wichtigsten Themen der kommenden Jahrzehnte erforschte, die künstliche Intelligenz (KI) und deren Wirkung auf reale Menschen.

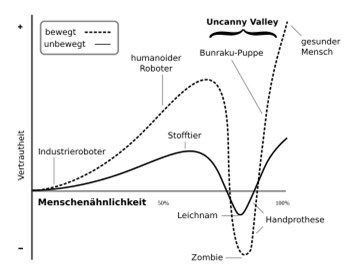

Die Ausstellung lädt dazu ein, künstliche Intelligenz nicht einfach nur als unheimlich zu empfinden, vielmehr will UNCANNY VALUES Ansätze und Wege finden, mit diesem Teil unserer Wirklichkeit umzugehen. In der Ausstellung, in der es um Robotikforschung ging, klang das Phänom des „Uncanny Valley“ an. Der Begriff, übersetzt, das „unheimliche Tal“, beschreibt einen paradoxen Effekt in der Akzeptanz dargebotener simulierter Figuren beim Menschen und findet zum Beispiel bei Filmen und der Bewertung durch den Zuschauer Anwendung. Masahiro Mori entdeckte, die Akzeptanz einer technisch simulierten, menschenartigen Entität steigt nicht stetig mit der Menschenähnlichkeit dieser Figur, sondern verzeichnet innerhalb einer bestimmten Spanne einen starken Einbruch. Die Grafik verdeutlicht dies.

Dazu hier die Darstellung des Uncanny-Valley-Effekts mit Einordnung verschiedener Kreaturen und Objekte wie der Bunraku-Puppe

Während dieses Phänomen ursprünglich nur visuell menschenähnliche Wesen und Roboter erfasste, nahm die Exhibition im MAK das unheimliche Verhältnis zur Gesamtheit der technologischen Bedingung in den Blick. Ausgehend von der These „Unsere Welt ist längst eine wahrnehmende, denkende, handelnde Technologie geworden, unsere Städte „smart cities“, unsere Identitäten teil-virtuell, ökonomische, ökologische, politische etc. Systeme vollständig sensorisch und kybernetisch“, folgern sie logisch, „Technologien gehen uns alle an, und es gibt niemanden mehr, der oder die nicht davon betroffen ist. Das bringt eine Verantwortung mit sich, der wir uns stellen müssen.“

Daraus resultierend kommt die Ausstellung „Uncanny Values“ zu Fragestellungen …

- Ist eine KI demokratisch?

- Kann eine KI eine klügere und gerechtere Herrscherin sein als die PolitikerInnen von heute?

- Kann sie jemals verstehen, was es heißt, als Menschen zusammenzuleben?

- Welche Ethik und Verpflichtung haben ProgrammiererInnen und welche haben intelligente Systeme?

- Wer ist intelligenter und wer verantwortungsvoller?

Uncanny Interfaces Masahiro Mori und das „Unheimliche Tal“

Im Buch „Uncanny Interfaces“ kann man nachlesen, Schnittstellen verbinden disparate Sphären und ziehen eigene Zwischenwelten ein. Ausgehend vom Phänomen der Schnittstellen, die seit jeher Gefühle des Mysteriösen erzeugen würden, erforschen Wissenschaftler das Unheimliche dieser Schnittstellen in Kunst und Kultur. Einzelphänomene, die als „Uncanny Interfaces“ Wirksamkeit entfalten, zeigen sich in gezüchteten Häuten, simulierten Stimmen, durchschnittenen Kadavern und verborgene Götter. Das Buch beinhaltet zudem das Faksimilie des Originalmanuskiptes “Dinge in meiner Umgebung” von Vilém Flusser, sowie die erste authorisierte deutsche Übersetzung von Masahiro Moris wegweisendem Artikel “bukimi no tani genshō” / “The Uncanny Valley” aus dem Jahr 1970.

Im Jahr 1970 erschien in Energy, einer inzwischen nicht mehr existierenden Zeitschrift, ein Essay mit dem Titel Bukimi no Tani Genshō, zu Deutsch: das unheimliche Tal. Der Autor Masahiro Mori, Professor für Regelungstechnik an der Technischen Hochschule Tokio, beschrieb durch eine Reihe von Beobachtungen und Gedankenexperimenten, „wie unsere Affinität zu Robotern und anderen Entitäten zunimmt, wenn diese menschenähnlicher aussehen – jedoch nur bis zu einem gewissen Grad: Wenn sie sich dem menschlichen Aussehen bis zur Ununterscheidbarkeit nähern, besteht die Gefahr, ein unheimliches Gefühl und eine aversive Reaktion hervorzurufen.“

Mori erinnerte sich an Wachsfiguren, die nie blinzelten; störte sich an einer „myoelektrischen Hand“ (motorisierte Prothese), die zwar menschlich aussah, aber sich nicht so anfühlte und bewegte wie die eines Menschen. Er dachte über Androiden nach und verfasste ein Essay, in dem er die Vermutung äußerte, dass „das unheimliche Tal ein entwickelter Überlebensmechanismus ist, um uns vor Gefahren, die von Leichen oder bestimmten Tierarten ausgehen könnten, zu schützen“.

Uncanny valley im Kontext des Films „Ich bin dein Mensch“

Der Theologe Markus Pohlmeyer Europa-Universität Flensburg. Er schreibt über Filme, Künstliche Intelligenz und Empathie.

Im Film „Ich bin dein Mensch“ ist Tom (von einem Menschen gespielt: Dan Stevens) ein künstlicher und verbesserungswürdiger Roboter, der menschlich agieren soll. Dieses „Experiment“ begegnet seiner Testperson, der Wissenschaftlerin Alma (Maren Eggert. Anmerkung: lat. alma mater = die gütige Mutter; auch eine Bezeichnung für Universität). Bei der ersten Begegnung hängt sich seine Programmierung in einer Wiederholungsschleife auf: „Ich bin … Ich bin …“.

Was ist er? Ein reproduzierbares Massenprodukt, eine wirkliche Hilfe für andere Menschen? Für Alma, die in einer Lebenskrise steckt und schwer an verschiedenen Verlusten leidet (Kind, Partner, Forschungsstelle), trägt Tom, so Pohlmeyer „subtil messianisch-eschatologische Züge“. Dies macht Pohlmeyer fest an „einer geradezu idyllischen, paradiesischen Szene in der Natur. Tiere des Waldes versammeln sich um Tom, sie würden ihn nicht als Gefahr erkennen. Ein neuer Adam?“

In seiner inszenierten Transzendenz strahle Tom, nach Pohlmeyer, Fremdheit und Ferne aus, spiegele dynamisch und prozesshaft Menschsein und Nähe; manchmal ohne Differenzerfahrung. Bei Alma hingegen, im Zusammenleben mit dieser Simulation, entstünden Situationen eines uncanny valley: “Werden künstliche Wesen zu menschenähnlich, reagieren Menschen nicht mehr mit Empathie, sondern mit starkem Unbehagen. Die Maschinen erscheinen ihnen dann unheimlich, und die Empathiekurve fällt schlagartig ab, um erst wieder anzusteigen, wenn die Androiden von Menschen ununterscheidbar sind.“ Die Namen gebende graphische Form der Funktion, die an eine Kluft (valley) erinnert, kann auf die Situation des Zusammenlebens übertragen werden. Das Problem des Begriffs des ‚unheimlichen Tals‘ (engl.: uncanny valley) bedeutet übertragen auf Tom und Alma, Tom befremdet immer wieder durch seine Maschinenhaftigkeit. Äußerlich vollkommen ist er eben doch noch nicht vollkommen menschlich. Pohlmeyers Fazit: „Wir ahnen aber den technischen Weg dahin.“

Danke für Image by blackrabbitkdj from Pixabay