Bei der Städelführung in Frankfurt mit Pfarrer David Schnell wurden wir auf Max Beckmann aufmerksam gemacht. Die Stadt Frankfurt hat im Jahr 1951 mit dem Zirkuswagen (1940) den ersten Ankauf eines Beckmann Gemäldes in der Nachkriegszeit realisiert und das Städel Museum verfügt heute über eine der größten Beckmann-Bestände weltweit. So gibt es einen eigens eingerichteten Beckmann-Raum im Sammlungsbereich Moderne. Nun wurde das UniWehrsEL wieder auf ihn aufmerksam gemacht, im Rahmen von Bildern aus der Ausstellung „Die neue Sachlichkeit – ein Jahrhundertjubiläum“ vom 22.11.24-09.03.25. Ein Bild regte nicht nur eine Besucherin zum Staunen an, sondern veranlasste auch zu weiteren eingehenderen Forschungen. Es geht um das Gemälde „Fastnacht“ (1925) von Max Beckmann (1884-1950).

Zu lesen ist in der Ausstellungsankündigung, dem jungen Mannheimer Kunsthallen-Direktor Gustav F. Hartlaub sei mit seiner legendären Ausstellung „Neue Sachlichkeit“ 1925 geglückt, weit über die kunsthistorische Bedeutung hinaus, einen Begriff zu prägen, der zum Synonym für den kulturellen Aufbruch der 1920er-Jahre geworden ist. Ergänzt und kritisch hinterfragt gehe es hier vor allem um das Schaffen von Künstlerinnen, denn Frauen waren 1925 nicht vertreten. Noch zwei Tage lang kann man das Phänomen „Neue Sachlichkeit“ in einer aktuellen Ausstellung bewundern.

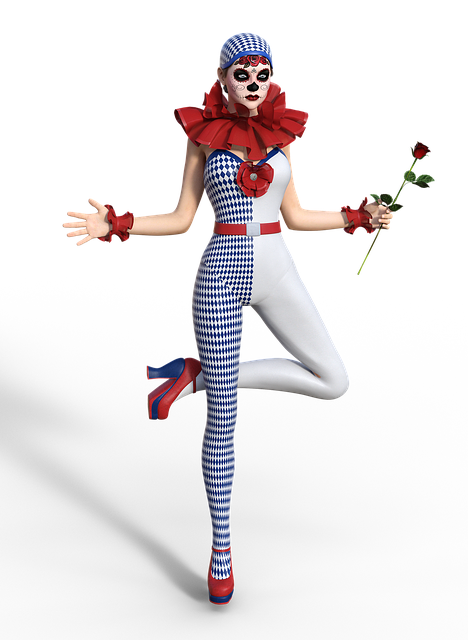

„Quappi“, Beckmanns Frau Mathilde Kaulbach steht im Mittelpunkt zahlreicher Bilder und damit auch Ausstellungen. 1925, nach ihrer Heirat rückt Mathilde in »Fastnacht« zum ersten Mal in den Fokus des Betrachters. Quappi wird von nun an zur sinnlichen Verführerin, dämonisierten Erscheinung oder starken Frau in den Bildern ihres Ehemannes. In der Mannheimer Ausstellung, so liest man, „gerät sie zum Bestandteil seines Welttheaters, das vielfach mit Verkleidungen, sozialen Rollen und religiösen oder mythologischen Symbolen spielt“. Mit seinem Bild von „Pierette und Clown“, so der Untertitel zu „Fastnacht“, zeigt sich vielleicht das Verhältnis des Paares. Im Hintergrund der Narr, der sich mit einem Tuch um den Kopf der Welt verschließt und nur durch einen schmalen Spalt seine Umgebung betrachten kann, im Vordergrund auf einem Stuhl sitzend, Quappi; kurz gewandet im blauen aufreizenden Kleid und geschnürten „Ballerinas“, mit einem Fächer in der Hand. Mathilde strahlt Überlegenheit und Selbstsicherheit aus, hat für eine Dame der damaligen Zeit unschicklich die Beine übereinandergeschlagen, beobachtet etwas, das wir als Betrachter nicht sehen können. Dem hinter ihr in grün, mit verdecktem Antlitz sich verrenkenden Clown, dem Alter Ego von Beckmann, schenkt sie keinerlei Beachtung.

Und weiter gedacht: Die Pierrette ist das weibliche Gegenstück zu Pierrot. Der Die Figur des Pierrots steht für einen phantastischen Clown. Einen sitzenden, sterbenden und tanzenden Pierrot hat der Maler, Radierer, Grafiker und Zeichner Jean-Antoine Watteau mit seinen Bildern verkörpert. Er gehört zum Rokoko und ist 1684 in Valencienne geboren und 1721 in Nogent-sur-Marne gestorben.

Watteau „Die italienische Komödie“, ca. 1715 – 1717

Pierrot ist eine Figur aus der italienischen Commedia dell‘Arte.

An der Oper Frankfurt lieferte Schönbergs Pierrot lunaire ein Beispiel für die Vielfalt dieser Figur. In Berlin komponierte Arnold Schönberg ihn nach Gedichten des Belgiers Albert Giraud, Übersetzung von Erich Hartleben. Als in „ganz München … der Karneval tobte, da konnte, wie Franziska zu Reventlov in ihrem autobiografischen Roman berichtete „eine Horde weißer Pierrots nicht fehlen, während sie selbst im „Clownskostüm“ auftrat, den Pierrots nahe verwandt. Ob sie damit, wie immer wieder vermutet, auch als Lulu in den Erdgeist-Dramen von Frank Wedekind (Alban Berg hat daraus eine Oper gemacht), einem Leser von Girauds Pierrot lunaire dienen konnte, das vermögen wir hier nicht zu entscheiden.

Der Pierrot ist das Gegenstück zum gewitzten Harlekin. Pierrot gilt als faul und träge. Er wird meistens als traurig dargestellt, weil seine Liebe zu Columbine unerwidert bleibt. Sowohl Harlekin als auch Pierrot kämpfen um die Liebe der Columbine. Doch Columbine hat sich für Harlekin entschieden.

In der Oper Pagliaccio, (zu Deutsch der Bajazzo wir berichteten über ihn im Beitrag, warum uns Narren so faszinieren), verarbeitet Ruggero Leoncavallo (1892) die Geschichte des Pierrots oder Pagliaccio mit einem Eifersuchtsdrama auf der Opernbühne. Mit dieser Oper wurde die Figure des Clowns einem breiten Publikum zurück ins Gedächtnis gerufen und über die Grenzen von Italien/Frankreich bekannt.

Ist der verhüllte Clown in „Fastnacht“ ein Possenreiser? Warum treibt er hinter seiner Pierrette Clownerien? Hatte Beckmanns berühmte „Pierrette“ Vorbilder in Oper, Kunst, Gemälden? Die Geschichte von Clown und Pierrot reizt immer wieder zu Reflexionen und Projektionen, wird immer wieder neu entworfen, entfremdet, umgedeutet. Was meinen Sie zu unseren Ideen? Schreiben Sie uns, wir freuen uns auf ihre Ausführungen!