Die griechische Aphrodite oder römisch Venus ist eine „Femme fatale“, eine Göttin der Liebe und Schönheit. In der klassischen Mythologie ist die „verhängnisvolle Frau“ keine Unbekannte. Sie gilt als schillernder Frauentypus, der Lust und Leid zu vereinen vermag; von magisch-sinnlicher Anziehungskraft, den Verstand raubend und Männer zum willenlosen Objekt degradierend. Sie ist die Wilde, die sich nicht bändigen lässt und die mit konventionellen Rollenmustern bricht. Aber wie steht es um diesen Frauentypus auf der Frankfurter Opernbühne aus? Über Weib und Mann im Spiegel bürgerlicher Moral haben wir bereits im UniWehrsEL berichtet und Alan Bergs „Lulu“ mit der Außenseiterposition in Brechts Mackie Messer verglichen. Nun erschließt ein Rezensent die „Lulu“ an der Frankfurter Oper nochmals unter einem anderen Aspekt: an dieser „Femme fatale“ wurde ein Exempel statuiert, denn nur eine Göttin sollte es wagen, sich außerhalb der gesellschaftlichen Regeln zu bewegen.

Liebe UniWehrsEL-Leser,

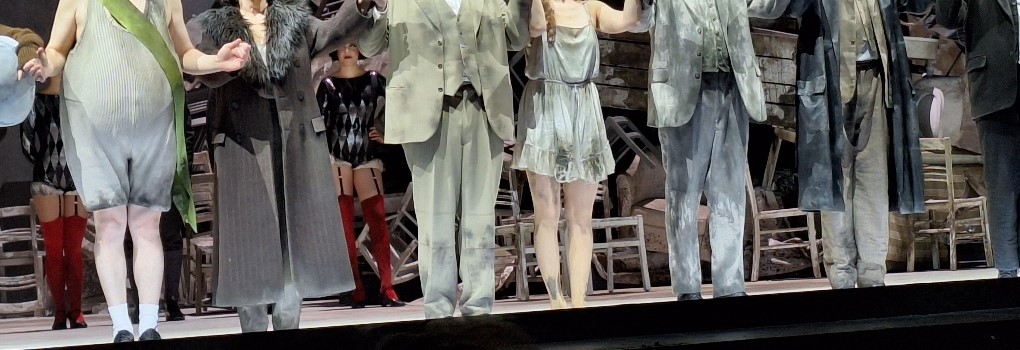

Lulu an der Oper Frankfurt ist schon ein besonderes Erlebnis. Der Rezensent hat die Vorstellung am 17.11.24 besucht. Zunächst fallen dem Zuschauer die Kostüme auf. Sie sind den wilden 1920er Jahren entlehnt. Mit dem Bühnenbild setzt die Regie gleich ein Zeichen, wohin die Reise gehen soll. Massive, schwere Türen, vor diesen hat sich die Gesellschaft versammelt, um das „Tier“ Lulu zu betrachten. Die Titelfigur Lulu ist also hinter diesen Türen in einem abgeschlossenen Raum, einem verriegelten Zimmer, eigesperrt. Sie wird diesen Raum nicht verlassen. Schlimmer noch, sie kann diesen Raum nicht verlassen. In dieser Inszenierung von Nadja Loschky (vgl. auch Gulio Cesare) geht es um die Gesellschaft. Diese ist wie der Raum in sich geschlossen. Lulu ist in der Gesellschaft ein Fremdkörper. Dies ist aber noch zu einfach ausgedrückt: Lulu ist ein Störfaktor. Lulu stört die Ordnung in der Gesellschaft.

Nicht weil sie groß aufbegehrt, sondern durch ihre schlichte Existenz. Die Gesellschaft verlangt von Lulu, sich anzupassen. Lulu soll sich an Regeln der Gesellschaft halten. Was macht den Stoff so schwierig für den Zuschauer? Lulu ist keine (realistische) Lebensgeschichte einer Frau, so wie es z.B. Violetta in La Traviata ist (Sarah Bernhardt verkörperte sie), sondern in der Figur Lulu manifestieren sich (gesellschaftliche), nicht nur männliche Ängste. Da ist die Angst der Männer, der Frau Lulu nicht alleine genügen zu können. Die riesige Angst der Männer, von Lulu betrogen zu werden. Aber auch die Angst der Frauen, ihre Männer an die „Femme fatale“ zu verlieren. Die Projektion, anderen zuzutrauen, was man selbst schon für sich entdeckt hat, zeigt sich bei Lulus zweitem Ehemann, dem Maler, durchaus realistisch. Hat er doch den ersten Ehemann mit Lulu betrogen. Dieser erste Ehemann hat die beiden beim Sex erwischt. In der Frankfurter Inszenierung ist dieser Sex nicht einvernehmlich, sondern der Maler hat sich einfach auf Lulu gestürzt und seine Hose geöffnet.

Realer Übergriff oder eine „sexuelle“ Phantasie;

sozusagen ein Fiebertraum eines Begehrens dieser jungen Frau. An einer Stelle sagt der Maler, er habe Lulu nie etwas angetan. Überlappen sich da Traum und Wirklichkeit? Es bleibt für den Zuschauer nicht logisch, was Lulu in den Männern auslöst. Sie ist keine (real-existierende) Frau, sondern ein Traumbild für die Männer. Eine Projektionsfläche für die eigenen Wünsche.

Wie der Zuschauer in Laufe der Oper erfährt, hat Dr. Schön, ein ehrenwertes Mitglied der Gesellschaft, Lulus Aufstieg in die feinen Kreise selbst organisiert. Dr. Schön hat ihr den ersten Ehemann und den zweiten Ehemann besorgt. Er hat den Maler mit einer hohen Mitgift (500.000 Kronen) aus seiner Sicht geködert und an Lulu gebunden. Er tat dies nicht aus Nächstenliebe, sondern um sich einen Zugang und Zugriff zu Lulu zu verschaffen. Er kennt Lulu bereits als 12jähriges Mädchen und hat sich, so wird es angedeutet, bereits in diesem Alter an Lulu (sexuell) oder zumindest emotionell vergangen. Jedenfalls hat Dr. Schön Lulus Männerbild geprägt. Als dies der Maler erfährt und erkennt, dass er ein Spielball zwischen Lulu und Dr. Schön war, erträgt der Maler dieses Verhalten nicht und bringt sich in der Frankfurter Inszenierung sehr theatralisch in der Badewanne um.

Das Verhältnis von Lulu und Dr. Schön zeigt dem Zuschauer auf, dass Lulu ein Opfer des lüsternen, alten Dr. Schön ist, aber gleichzeitig eine Täterin sein kann. Lulu stellt die Forderung an Dr. Schön, sie zu heiraten und seine Alibi-Verlobte zu verlassen. Lulu diktiert Dr. Schön sogar den Trennungsbrief an die Verlobte. Lulu ist zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt ihrer gesellschaftlichen Macht. So hat sie den gesellschaftlichen Skandal um die zwei toten Ehemänner dazu genutzt, in der Öffentlichkeit zu einem Varieté-Star zu werden. Sie vermarktet ihre Lebensgeschichte und spinnt ein Rätsel um sich selbst.

Der Rezensent hat bereits angedeutet, dass es hier nicht um eine Lebensgeschichte einer Frau geht, sondern dass Lulu für ein, von einem (männlichen) Schriftsteller ausgedachtes, Prinzip geht. Der Name der Oper ist von Alan Berg zur Verwirrung „Lulu“ genannt worden. Erstens wird sie von den Männern unterschiedlich benannt, beispielsweise „Manon“. Lulu nennt sich selbst nicht Lulu. Hat sie eine eigene Identität, oder macht sich diese nur an männlichem Begehren fest?

Die „Femme fatale“ droht die „Büchse der Pandora“ zu öffnen

Die Oper basiert auf zwei Texten des Autors Frank Wedekind „Der Erdgeist“ und „Die Büchse der Pandora“. Die Büchse der Pandora ist nicht, wie Leute es heute vielleicht vermuten könnten, eine hochwertige Schmuckkollektion. Pandora ist eine Figur aus der griechischen Mythologie. Zeus hatte der Frau Pandora eine Büchse anvertraut. In dieser Büchse befanden sich alle Übel dieser Welt sowie die Hoffnung. Deshalb darf diese Büchse nie geöffnet werden. Als die Büchse dennoch geöffnet wird, entweichen ihr alle Übel und werden auf die Menschheit losgelassen. Kurz bevor die Hoffnung auch aus der Büchse entweichen kann, wird sie wieder geschlossen. So verbleibt dem Menschen am Ende die Hoffnung, dem Übel welches in der Welt ist, doch zu entgehen.

Folglich muss der Zuschauer diese Erzählung von Pandora im Hinterkopf behalten, wenn er die Oper Lulu verfolgt. Eine bürgerliche Gesellschaft ist in sich erstarrt und sucht nach neuen Impulsen. Vielleicht tut sie dies aus einer Krise mit sich selbst heraus, oder einfach weil ihr langweilig ist. Jedenfalls wird etwas aus einer dunklen Ecke hervorgeholt, was die Gesellschaft beleben soll. Dieses Dunkle ist Lulu. Sie wirkt auf die Gesellschaft als Katalysator. Mit Lulu kommt etwas in die Welt, was im Laufe des Stücks immer mehr Raum einnimmt, und was die Gesellschaft bedroht. Lulu personifiziert etwas Unkontrollierbares. Sie setzt Wünsche und Sehnsüchte frei, deren sie sich nicht bewusst waren, bevor sie Lulu begegneten. Sie steht für ‚Schmutz‘, den sie wieder loswerden wollen – ein unbewusster Abwehrmechanismus, um nicht in den Bann einer ‚Lulu‘ zu geraten und sich dabei selbst zu verlieren. Lulu steht für Trieb, Natur und Begehren. Mit Hilfe von zivilisatorischen Kräften versucht die Gesellschaft, Lulu zu zähmen. In der Gestalt der Tänzerin verkörpert Lulu etwas Animalisches. Das macht sie für die anderen so anziehend; und doch so abstoßend zugleich. Lulu wird von Jack the Ripper ermordet. Eine Figur, die Pate für zahlreiche Romane steht.

Er ist wie Lulu eine mysteriöse Figur – ein Mörder, der noch heute im kollektiven Gedächtnis spukt, weil er nie geschnappt worden ist. In Alan Bergs Oper ist dem Zuschauer jedoch klar, wer sich hinter Jack the Ripper verbirgt. Es ist Dr. Schön, der in Gestalt eines Racheengels Lulu ermordet. So ist Jack the Ripper, wie der Komtur aus Don Giovanni (der Frauenverführer, der dem Rausch nicht abhold war), eine Figur, die Rache ausübt an dem Regelbrecher. Der Regelbrecher Don Giovanni und Lulu werden für ihr unmoralisches Verhalten, aus Sicht der Gesellschaft von einer übergeordneten Person, bestraft. Die zur Hure gewordene Lulu wird von ihrem Freier ermordet.

Die Frau als Göttin oder Hure

Während die „Kurtisanen“ in früheren Zeiten die „Venus“ als Gottheit mit zahlreichen Liebhabern feierten, waren die zur „porne“ deklarierten Huren moralisch geächtet. Lulu wird zum Symbol einer Gesellschaft, die Prostitution zwar braucht, mit welcher der „ehrenwerte“ Bürger aber nach außen hin nicht in Berührung kommen will. Lulus gesellschaftlicher Abstieg zurück von der geliebten „Femme fatal“ zur „porne“ hängt auch damit zusammen, dass es ihr nicht gelingt, sich an die feine Gesellschaft anzupassen. Sie wird nie ein Teil dieser bürgerlichen Kreise sein, weil sie anders denkt und handelt. Vor allem bemüht sich Lulu auch gar nicht darum.

Nicht ganz unfreiwillig gerät Lulu unter den Einfluss erfolgreicher Männer, die sie erst persönlich ‚krönen‘ und in ‚ihren Stand‘ erheben, dann irgendwann fallen lassen, wenn das Geld verspielt ist oder an der Börse verspekuliert wurde. Nun ohne Protegé und Geld warten schon die Menschenhändler auf Lulu. Denen entgeht sie zunächst durch List, wird letztlich aber durch den fehlenden Schutz der einstigen Liebhaber zur Prostitution gezwungen. Lulu zeigt eben auch die Macht des Geldes und die daraus resultierende Position in der Gesellschaft. Diese bestimmt durch ihre Regeln, wer in ihr aufsteigt oder absteigt. Wem es nicht gelingt, sich an die gesellschaftlichen Regeln anzupassen, wird als Störenfried ausgegrenzt und landet in einer für ihn misslichen Lage. Auch Lulus Weigerung, sich an die Spielregeln (wer macht eigentlich diese und wer ist das Opfer) anzupassen, bedeutet ihren (gesellschaftlichen) Untergang und führt letztlich zu ihrer Vernichtung. Dies ist vielleicht die wichtigste Lektion, die der Zuschauer aus Lulu von Alan Berg lernen kann.

Es wäre sehr schön, wenn Sie uns einen Kommentar hinterlassen würden!

Danke für das Image der Femme fatale von Dimitris Vetsikas from Pixabay