Paul-Philipp Hanske und Benjamin Sarreiter beschreiben „Ekstasen der Gegenwart“ und verraten dem Leser auch, welche Substanzen helfen, den Zustand der Entgrenzung zu erreichen. Das Buch vermittelt zunächst eine apollinisch-dionysische Rauschhistorie. Nach Friedrich Nietzsches «Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik» liegen der alten griechischen Kunst der apollinische und der dionysische Trieb zugrunde. Das bipolare Begriffspaar beschreibt gegensätzliche Charakterzüge des Menschen und bedient sich der Eigenschaften, die den Göttern Apollon und Dionysos zugeschrieben werden. Apollinisch steht für Form und Ordnung und dionysisch für Rauschhaftigkeit und einen, alle Formen sprengenden, Schöpfungsdrang.

In unserem Seminar zu Exzess, Ekstase, Askese begaben wir uns gestern im Hybridunterricht, – Präsenz von Dozent und Teilnehmenden im Hörsaal und gleichzeitig Zuschaltung im Zoom für Onlinehörende – in die Thematik des Rausches. Ganz dem Buch von Paul-Philipp Hanske und Benedikt Sarreiter folgend, auf die Spuren einer westlichen Kultur, in der es den drängenden Wunsch nach Grenzüberschreitungen gibt. Der Rausch, bis hin zur Ekstase ist das Versprechen eines Hedonismus, der Alltagssorgen für einen Moment hinter sich lässt und das Gefühl gibt, frei und losgelöst zu sein. Diese, in der Antike begründete philosophische Lehre, strebt nach Sinnenlust und -genuss, folgt der Denkrichtung des Hedonismus und bejaht die Fähigkeit des Menschen, glücklich zu sein. Der griechische Begriff hedone zielt danach, die natürlichen Lustbestrebungen des Menschen zu bejahen. Das appolinisch-dionysische Prinzip lernten wir auch in einem unserer „Interdisziplinären Gespräche“ (Stieß-Westermann/Wehrs „Melancholie und Unendlichkeit„) am Beispiel von Thomas Mann „Tod in Venedig“ kennen.

Auch wenn seit dieser philosophischen Denkrichtung 2000 Jahre vergangen sind, hat der aufgeklärte Hedonismus seine Wirkkraft nicht verloren. In einer Gesellschaft, in dern Zukunftsungewissheit, abnehmende Überzeugungskraft der Religionen und ein Anstieg der Depressionen und des Alkoholismus zu verzeichnen sind, jagen immer mehr Menschen dem „Phantom Glück“ nach.

Im Buch wird nach der Rauschhistorie, die sich den dionysischen Freuden widmet, ein Rauschmittelüberblick mit seinen entsprechenden Wirkungsweisen gegeben, es folgt eine Analyse staatlicher Drogenpolitik. Auch mit Kritik an einem der Megatrends unserer Zeit, dem Optimierungswahn, wird nicht gespart.

In der Rauschhistorie kommt ein spannender Philosoph zum Tragen. Friedrich Nietzsche heißt der große Denker, der im 19. Jahrhundert die Bühne der europäischen Philosophie betritt. Auch wenn es schwer erscheint, seine Schriften zu systematisieren, wirkt sein Gedankengut bis weit in das 20. Jahrhundert, vor allem in Deutschland, auf Künstler und Schriftsteller wie Thomas Mann, Hermann Hesse oder auch Milan Kundera. Auch auf den französischen Existenzialismus und die deutsche Existenzphilosophie, bis hin zu unterschiedlichen Strömungen der Gegenwartsphilosophie und Diskurstheorie, habe Nietzsche kreative Auswirkungen, so kann man es den Worten des deutschen Philosophen Franz Josef Wetz entnehmen. Wetz bildet auch im Seminar „Staunen“ eine wichtige Grundlagenliteratur.

Nietzsches Fokus läge sehr wesentlich auf der Schwierigkeit der menschlicher Sinnfindung in einer säkularisierten Welt, lässt Wetz den Leser wissen. Obwohl Nietzsche als der „Religionskritiker“ in der Geschichte der Philosophie bezeichnet werden könne, verkenne er keineswegs, welche bedeutende Rolle den Religionen für die menschliche Lebensbewältigung zukomme. Auch wenn dies wider seine eigene Vernunft in Anlehnung an Marx „Opium des Volkes“ sei (Religion als „das Opium des Volkes“, Aussage von Karl Marx, der dieses Zitat um die Jahreswende 1843/44 verfasste, im Kontext seiner Schrift „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“).

Wetz beschreibt in „Exzesse. Wer tanzt tötet nicht“, dass im Zuge der Aufklärung diverse Versuche unternommen worden seien, die Religion „konsequent auf die Augenhöhe der Vernunft zu bringen und alles Irrationale zu tilgen“. Dabei sei das Heilige auf der Strecke geblieben und einer nüchternen Realität zum Opfer gefallen. Doch das Bedürfnis nach „exaltierter Begeisterung, wildem Rausch und unbegreiflicher Überwältigung“ blieb unausrottbar. Diesen Erlebnisraum besetze heute die liminoide Eventkultur, bei der das Glück vom genießenden Leben erwartet wird, einem ungehemmten Erleben sinnlicher Intensitäten in orgiastischer Ausschweifung (vgl. Wetz. 2024, 241).

Hier schließt sich der Kreis zwischen Sarreiter und Hanskes Einführungen zur Rauschhistorie und dem von Wetz Skizziertem, die er im Sinne der Ausführungen Nietzsches zu archaischen Religionen und im Namen des Gottes Dionysos zusammenfasst.

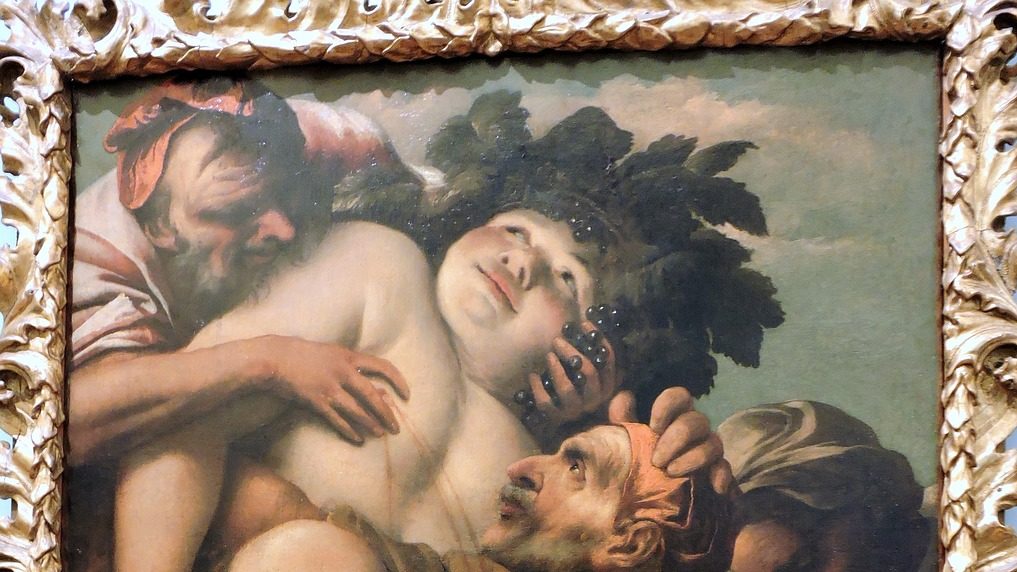

Dionysos, lateinsch Bacchus, ist Gott des Weines und des Rausches. Außerdem war er Gottheit der Fruchtbarkeit, der Trauben sowie der Ekstase, aber auch des Wahnsinns. Sein Vater war Zeus, der menschliche Gestalt annahm, um die weltliche Semele lieben zu können, was jedoch seiner Gattin Hera nicht entging. Um sich an Zeus zu rächen, verlangte Hera in einer Verkleidung von Semele, Zeus um einen Beweis seiner Liebe zu bitten. So sollte er sich ihr in seiner richtigen Gestalt zu erkennen geben. Wütend verwandelte sich Zeus in einen Blitz und verbrannte seine Geliebte. Den ungeborenen Abkömmling nähte der Göttervater in seinen Schenkel ein, dort wurde er drei Monate später zum zweiten Mal geboren.

Im Mythos wird Dionysos meist als Stier verherrlicht. Bei orgiastischen Kultfesten wurde ein Stier in bacchantischer Raserei in Stücke gerissen und roh verzehrt. Als „Bakchen“ werden die Verehrer:innen von Bacchus bezeichnet, denen es in wilden Orgien darum ging, das Wachstum von Boden, Mensch und Tier zu fördern und gleichzeitig die Wirksamkeit heiliger Riten zu sichern. Über die Bacchanalien und Saturnalien berichteten wir bereits im UniWehrsEL.

Nietzsche hebt in „Dionysos und der Gekreuzte“ hervor, dass die Menschen der biblischen Welt genauso brutal waren, wie die Anhänger archaischer Religionen. Die mythische Kollektivgewalt gegen „Sündenböcke“, so der Religionsphilosoph Girard, Gottesopfer und christliche Passion gehörten zum selben Typus: „Jesu Tod hat auf das Volk dieselbe Wirkung wie alle kollektiven und kollektiv inspirierten Mordtaten, nämlich eine Art Entspannung“, schreibt Girard (vgl. Wetz, ebd, S. 20).

Über einen Kommentar würde ich mich sehr freuen!

Danke für das Bacchus-Bild von Gianni Crestani auf Pixabay